Das Museum Wiesbaden präsentiert erstmals in Deutschland Glanzstücke des neapolitanischen Barocks. Dieses goldene Zeitalter der italienischen Malerei beginnt 1606 mit dem Eintreffen Caravaggios in Neapel. In den folgenden Jahrzehnten entwickelt sich die Stadt zu einer führenden Kunstmetropole. Die Werke — etwa von Jusepe de Ribera, Artemisia Gentileschi oder Franceso Solimena — werden stilprägend für ganz Europa. Mit dieser Sonderausstellung bietet sich die einmalige Gelegenheit, die Intensität, Brutalität und Schönheit dieser Malerei in ihrer ganzen Dichte zu erleben.

Die Ankunft von Michelangelo Merisi, genannt Caravaggio (1571—1610) in Neapel im Herbst 1606 markiert den eigentlichen Beginn der Epoche des Barock in der Stadt am Golf. Innerhalb kurzer Zeit avancierte Caravaggio zum bewunderten Vorbild für mehrere Generationen neapolitanischer Künstler. Seine neuartige Hell-Dunkel-Malerei und provokante Wirklichkeitserfassung gaben wesentliche Impulse für die Herausbildung einer lokalen Schule von europäischem Rang. Ihm folgten eine Reihe höchst renommierter Maler wie Fabrizio Santafede (um 1560—1710), Carlo Sellitto (1581—1614), Giovan Battista Caracciolo, genannt Battistello (1578—1635), Paolo Domenico Finoglia (um 1590—1645) oder Artemisia Gentileschi (1593—1653), die seine Errungenschaften aufgegriffen und weiterentwickelt haben.

Eine einzigartige Synthese von konsequentem Naturstudium und texturbetonter Malweise erreichte der aus Valencia stammende Jusepe de Ribera (1591—1652).

Mit ausgeprägtem Sinn für theatralische Effekte und eine packende Lichtregie stellte er seine anatomisch präzisen Darstellungen von Eremiten, Märtyrern und Visionären in den Dienst einer gegenreformatorischen Wirkungsästhetik. Andere, mit herausragenden Werken in der Ausstellung vertretene Künstler wie Francesco Guarino (1612—1654), Andrea Vaccaro (1604—1670), Pacecco de Rosa (1607—1656) oder Bernardo Cavallino (1616—1656) verknüpften die veristische Malweise mit sinnlicher Farbigkeit. Im Schaffen des souverän unterschiedliche Gattungen meisternden Massimo Stanzione (1585—1656) erlangte diese Strömung eine publikumswirksame Eleganz.

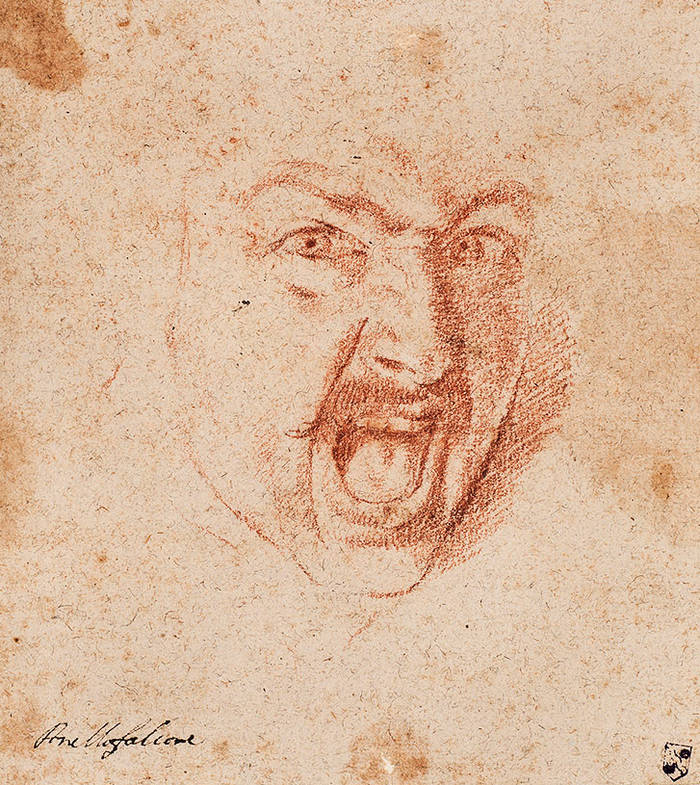

Gegen Mitte des 17. Jahrhunderts betrat dann eine neue Generation von heimisch geschulten Malern wie Aniello Falcone (1607—1656) oder Domenico Gargiulo (1609—1675) die Bühne, die sich in zumeist kleinfigurigen Bildern teils mit konkreter Alltagswirklichkeit und Zeitereignissen, teils mit kriegerischen und duster-gespenstischen Szenen auseinandersetzten.

Salvator Rosa (1615—1673) griff diese neuen Themen auf und entwickelte sie im Gedankenaustausch mit gebildeten Sammlern und Förderern auf originelle Weise weiter. Obwohl die Kirche auch in der zweiten Jahrhunderthälfte der wichtigste Auftraggeber blieb, blühten mit Genre-, Veduten- und Stilllebenmalerei auch vormals als „niedrig“ angesehene Bildgattungen auf. Mit opulenten Blumen- und Obstbouquets, Meeresfrüchte-Arrangements und Küchenszenerien zeigt die Wiesbadener Schau, welch originellen Beitrag Neapel gerade zur Entwicklung des barocken Stilllebens leistete. Ausgewählte Stadtansichten und Architekturcapricci runden das Bild ab. Zugleich begann die Epoche der großen Werkstätten von Mattia Preti (1613—1699), Luca Giordano (1634—1705) und Francesco Solimena (1657—1747), die, gefördert von kirchlichen und höfischen Auftraggebern, mit eindrucksvollen Historienbildern die „Marke“ der neapolitanischen Malerei entwickelten. Mit großem Erfolg exportierten sie infolgedessen eine erstaunliche Zahl an hochwertigen Arbeiten in die Sammlungen Europas.

Im 17. Jahrhundert zählte Neapel zu den bevölkerungsreichsten Städten Europas. Unter spanischer Herrschaft entwickelte sich die Hafenstadt zu einem internationalen Warenumschlagplatz von enormer Anziehungskraft. Die von den großen religiösen Orden initiierte Bau- und Ausstattungstätigkeit trug entscheidend zum Glanz der Metropole bei und sicherte vielen Künstlern ein gutes Auskommen. Der damit verbundene Aufschwung der Kunstproduktion war durch das Repräsentationsbedürfnis der spanischen Vizekönige und des Stadtadels sowie durch eine verstärkte Glaubenspropaganda bedingt. Dagegen führten die schwierigen Lebensverhältnisse großer Teile der ständig anwachsenden Bevölkerung zu sozialen Spannungen, die sich 1647 in einem ganz Europa aufrüttelnden Volksaufstand unter der Führung des Fischers Masaniello entluden. Erst nach der Niederschlagung der Revolte kehrte eine, zumindest vordergründige Stabilität der Verhältnisse ein. Gleichwohl blieb die Lebenswirklichkeit der Stadt von Extremen geprägt: Der Prachtentfaltung und kulturellen Blüte standen einschneidende Katastrophen wie der Vesuvausbruch von 1631, die Pestepidemie von 1656 oder das Erdbeben von 1688 gegenüber.

Die Wiesbadener Ausstellung zeigt den Kontrastreichtum und großen sinnlichen Zauber der Neapolitanischen Malerei, in der auch die Erfahrung von Armut, Brutalität und Verfall ihren Niederschlag fand. Das breite Spektrum an Bildaufgaben spiegelt sich in einer dynamischen und kraftvollen, stark auf die Emotionalität der Farbe setzenden Malerei wider. Diesen markanten Beitrag Neapels zur europäischen Barockkunst stellt das Museum Wiesbaden erstmals in dieser Breite auf deutschen Boden vor. Ausgangspunkt sind die Gemälde Giordanos und Solimenas im Besitz des Hessischen Landesmuseums.

Eine Besonderheit besteht in der umfangreichen Einbeziehung von Handzeichnungen neapolitanischer Meister, welche die gezeigten Gemälde in vielen Aspekten ergänzen. In diesem Bereich können eine Reihe bisher unbekannter bzw. neu zugeschriebener Blätter erstmals dem Publikum vorgestellt werden. Zugleich treten ausgewählte Skulpturen in der Ausstellung in einen spannungsvollen Dialog mit der Malerei.

Caravaggios Erben

Barock in Neapel

Peter Forster, Elisabeth Oy-Marra, Heiko Damm für das Museum Wiesbaden (Hrsg.)

Mit Beiträgen von Marieke von Bernstorff, Simona Carotenuto, Sybille Ebert-Schifferer, Chris Fischer, Peter Forster, Joris van Gastel, Annette Hojer, Rebecca Krämer, Tanja Michalsky, Elisabeth Oy-Marra, Salvatore Pisani, Rudolf Preimesberger und Katharina Siebenmorgen.

576 Seiten, 490 Abbildungen, 25 x 28,5 cm

Hirmer Verlag, 2016

ISBN 978-3-7774-2644-0

Neapels Barockmalerei beeindruckt durch Sinnlichkeit und Drastik, genaue Beobachtung und festlichen Überschwang. In einem breiten Spektrum an Bildthemen fand nicht zuletzt auch die Erfahrung von Armut, Brutalität und Verfall ihren Niederschlag. Anhand einer großen Fülle hochkarätiger Meisterwerke von Künstlern wie Jusepe de Ribera, Artemisia Gentileschi, Mattia Preti, Luca Giordano und Francesco Solimena zeichnet der Band die ebenso rasante wie vielstimmige Entwicklung der neapolitanischen Barockmalerei mit all ihren widerstreitenden Tendenzen und Künstlerkonkurrenzen nach. Zahlreiche Handzeichnungen erlauben dabei unmittelbare Einblicke in den Werkprozess.

Pressestimmen

„Ein Opus Magnum der diesjährigen Buchproduktion.“ (Studiosus)

576 Seiten mit 490 Abbildungen

45,- Euro

Gerne schicken wir Ihnen den Katalog mit der Post zu. Bitte senden Sie dazu Ihren Bestellwunsch an: jessica.krimmel@museum-wiesbaden.de

Prof. Dr. Elisabeth Oy-Marra und Dr. Heiko Damm vom Institut für Kunstgeschichte und Musikwissenschaft der Johannes Gutenberg Universität Mainz sind wissenschaftlicher Partner.