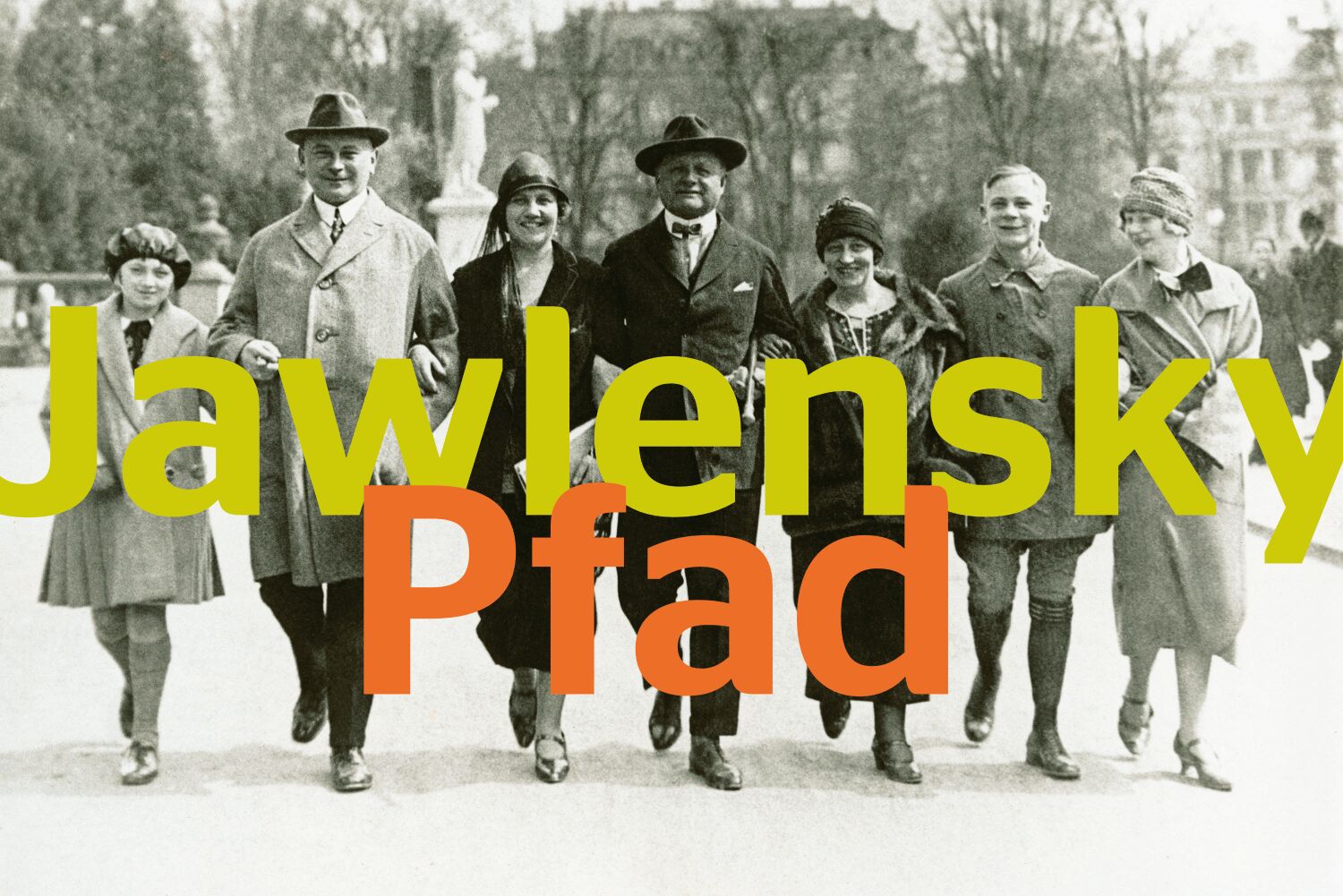

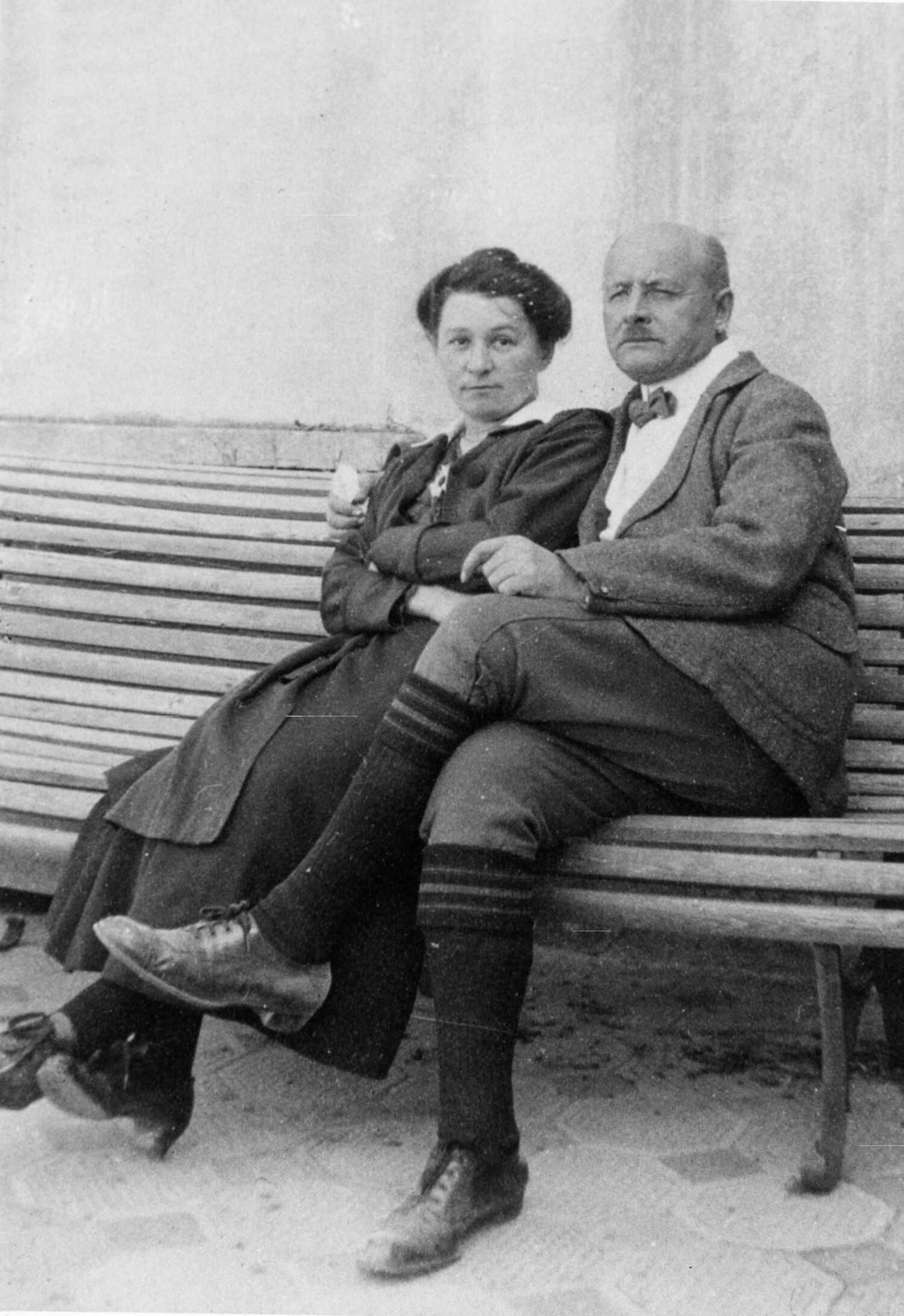

Alexej von Jawlensky inmitten seiner Freunde, Parkanlage Warmer Damm, Wiesbaden 1924. Foto: Alexej-von-Jawlensky-Archiv S. A. Locarno

Auf Jawlenskys Spuren —

Auf zu historischen Orten

und bedeutenden Stationen

im Leben des Künstlers!

Route

„Im Jahre 1921 reiste ich von Ascona nach Wiesbaden und kam dort am 1. Juni an. Dort war meine Ausstellung, die vorher in Frankfurt gewesen war. Es war eine große Ausstellung von meinen letzten Arbeiten und von meinen starken Vorkriegsköpfen. In Wiesbaden hatte ich damals einen großen Erfolg. Ich begegnete dort sehr netten Menschen, und das bestimmte mich, meinen Wohnsitz in Wiesbaden zu nehmen. Ein Jahr später kam meine Familie auch hierher.“ — Alexej von Jawlensky

Eine Tour quer durch Wiesbaden

An der Wiesbadener Tourist Information und im Museum Wiesbaden können Sie einen Faltplan erhalten, der Sie Ihnen die Stationen auf Ihrem Weg durch die Stadt verortet.

Öffnen Sie den Plan hier.

Station 1

1. Juni 1921 — Ankunft Jawlensky: Hauptbahnhof Wiesbaden

„In Wiesbaden man erwartet mich schon“ schrieb Alexej von Jawlensky

am 31. Mai 1921 an einen Freund in Zürich. Noch saß der in der Schweiz

lebende Maler am Badischen Bahnhof in Basel und wartete auf den Nachtzug

nach Wiesbaden, auf das er durch den großen Erfolg seiner Ausstellung

im Frühjahr im Museum Wiesbaden aufmerksam geworden war. Am nächsten Tag

kam er vormittags am Hauptbahnhof an und wurde hier so herzlich

aufgenommen, dass er bald beschloss, sich in der Stadt fest

niederzulassen. Hier lebte der berühmte expressionistische Maler, der

Teil der Künstlergruppe „Der Blaue Reiter“ gewesen war, bis 1928 in der

Nikolasstraße 3 (heutige Bahnhofstraße 25) und zog dann in die direkte

Nachbarschaft zu seinem Förderer Heinrich Kirchhoff in die

Beethovenstraße 9. Das Museum vor Ort, das heute die bedeutendste

Sammlung Jawlenskys weltweit bewahrt, stellte den Maler zu Lebzeiten

vielfach aus. Dass Jawlensky in Wiesbaden so schnell heimisch wurde, liegt auch an der großen russischorthodoxen Gemeinde, die hier seit der

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ansässig ist.

Adresse:

Hauptbahnhof Wiesbaden

65189 Wiesbaden

Station 2

Das Museum, die Stadt und der Künstler

Dass das Museum Wiesbaden heute eine der umfassendsten Sammlungen der Kunst Alexej von Jawlenskys hat, ist nicht nur alleinig der Tatsache zu verdanken, dass der Künstler die letzten 20 Jahre seines Lebens hier gewohnt hat. Es ist vor allem der jahrelange Verdienst von Wiesbadener:innen, die in vielerlei Hinsicht ihr Leben der Kunst widmeten und das Kunstschaffen Jawlenskys zeitlebens und posthum förderten — zumeist mit dem Museum Wiesbaden als Dreh- und Angelpunkt. Heute ist Jawlensky Namenspatron einer Schule, einer Bushaltestelle, einer Straße und nicht zuletzt eines Kunstpreises und strahlt bis weit über das Museum hinaus. Seine Anfänge in dem für ihn neuen Zuhause Wiesbaden, seine Vernetzungen und die Geschichten seiner Weggefährt:innen werden nun anhand des gesamten Jawlensky-Bestands des Museums erzählt und können im Rahmen des Jawlensky-Pfads an den Originalstandorten erfahren werden. Beginnen Sie doch gleich hier im Museum Wiesbaden Ihre Jawlensky-Entdeckung!

Adresse:

Museum Wiesbaden

Friedrich-Ebert-Allee 2

65185 Wiesbaden

Station 3

Helene hilft mit! Schönheitsinstitut Susanne

Ende der 1920er Jahre nahmen die Bilderverkaufe Alexej von Jawlenskys merklich ab. Dies lag einerseits an der Weltwirtschaftskrise, die selbst einem finanzstarken Mazen wie Heinrich Kirchhoff stark zusetzte, aber auch an der schleichend immer spürbarer werdenden anderen Kulturpolitik der aufkommenden Nationalsozialisten. Um den finanziellen Problemen entgegenzuwirken, lies sich Helene von Jawlensky in Paris als Visagistin ausbilden und eröffnete im Sommer 1928 schräg gegenüber des Museums Wiesbaden das „Schönheitsinstitut Susanne“. Am 15. Januar 1929 schrieb Jawlensky an Erich Scheyer, dem Bruder seiner für ihn in den USA tätigen Agentin Galka Scheyer, dass „Helene sehr fleißig in ihrem Salon arbeitet und großen Erfolg hat“. Da er Galka am 17. Februar 1932 berichtet, das „Helene ihr Institut nicht mehr hat“ bestand der Schönheitssalon insgesamt knapp vier Jahre. Möglich ist, dass sie die Tätigkeit einstellen musste, weil Jawlensky zusehends kranker wurde und tägliche Pflege benötigte.

Adresse:

Wilhelmstraße 2–4

65185 Wiesbaden

Station 4

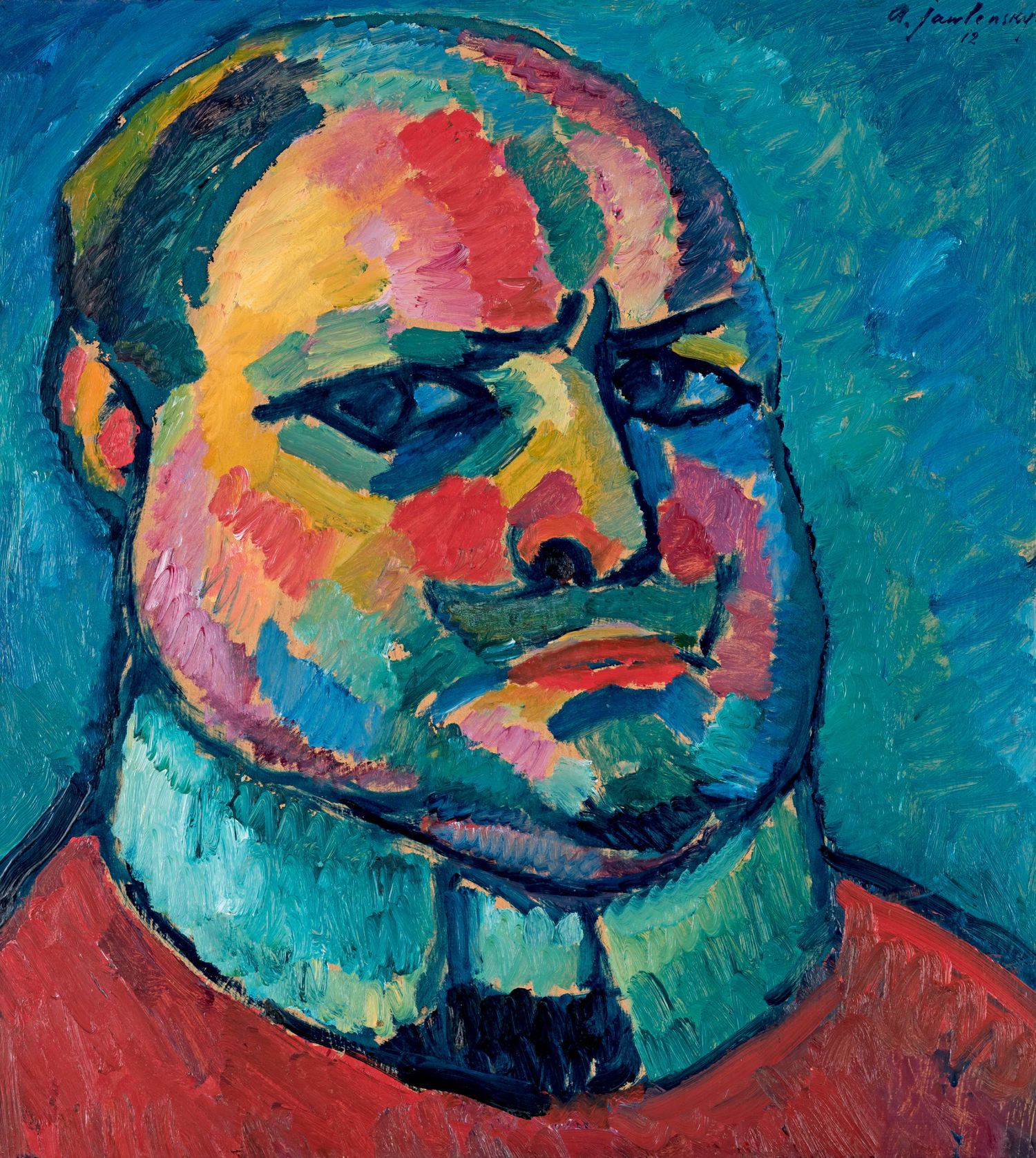

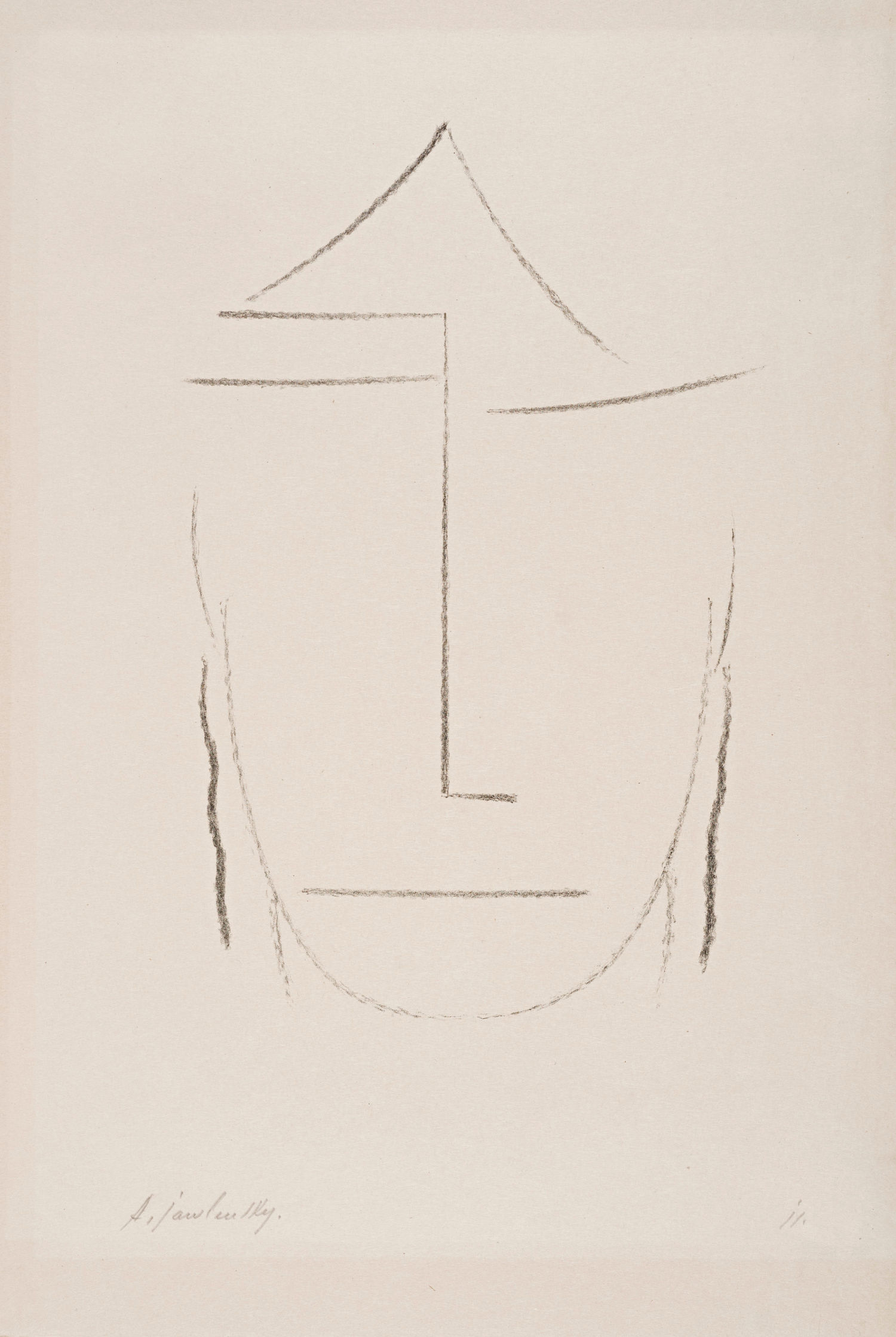

Eine Wanderausstellung, der Nassauische Kunstverein Wiesbaden und ein „Jawlensky-Fimmel“

Nach Stationen in Berlin, München, Hamburg, Hannover und Frankfurt ist Wiesbaden 1921 die sechste Station der Wanderausstellung Alexej von Jawlenskys — und sie ist die erfolgreichste. Veranstalter dieser Ausstellung im Neuen Museum Wiesbaden war der Nassauische Kunstverein Wiesbaden. Durch ihn wurde der „Jawlensky-Fimmel“ geweckt, den die Agentin des Künstlers Galka Scheyer im Nachhinein der Stadt attestierte. Der Rest ist Geschichte: Jawlensky entschloss sich, die Stadt, in der er solch einen Erfolg hatte, genauer anzusehen. Er lernte den Kunstmäzen Heinrich Kirchhoff kennen und mit Unterstützung des Kunstvereins fand man 1922 für den Künstler und seine Familie eine erste gemeinsame Wohnung in der heutigen Bahnhofstraße 25. Noch im gleichen Jahr gibt der Kunstverein Jawlenskys druckgrafisches Mappenwerk Köpfe (als Edition) heraus, deren sechs Grafiken den Beginn der Ausstellung „Alles!“ bilden. Heute sind diese Arbeiten ein frühes Zeugnis des Wandels zu Jawlenskys Abstrakten Köpfen, die seine Kunst in Wiesbaden maßgeblich prägen sollten.

Adresse:

Nassauischer Kunstverein

Wilhelmstraße 15

65185 Wiesbaden

Station 5

Die zweite Wohnung Jawlenskys in Wiesbaden

Alexej von Jawlensky ist am 1. Mai 1928 mit seiner Frau Helene und seinem Sohn Andreas in die Beethovenstraße gezogen, wo er bis zu seinem Tod am 15. Marz 1941 lebte. Mit ausschlaggebend für den Umzug dürfte die Nähe zu seinem Mäzen, dem Kunstsammler und Gartenliebhaber Heinrich Kirchhoff (1874—1934) gewesen sein. Dieser wohnte in einer großen Stadtvilla in unmittelbarer Nachbarschaft. Jawlensky wurde zu einem festen Bestandteil der Familie Kirchhoff, die ihn nur zu gerne zu ihren Familienfesten einlud. Bis zum Tod des Sammlers kamen über 100 Werke Jawlenskys in Kirchhoffs Sammlung zusammen. Die im Keller in Jawlenskys Wohnhaus lagernden Werke überstanden die Bombardierung am 2. Februar 1945 durch die Alliierten zum Großteil durch den Einsatz Helene von Jawlenskys. Käthe Henkell, die Frau des 1929 verstorbenen Gründers der gleichnamigen Sektkellerei Otto Henkell, lebte auch in der Beethovenstraße und schickte den Gärtner mit einer Schubkarre, um die Gemälde abzuholen.

Adresse:

Beethovenstraße 9

65189 Wiesbaden

Station 6

Sehen und gesehen werden: Flanieren in der Parkanlage Warmer Damm

Zwischen Altstadt, Staatstheater und Museumsmeile bietet die Parkanlage „Warmer Damm“ bereits seit über 160 Jahren die Möglichkeit, mitten in der Stadt die Seele baumeln zu lassen. Im Stil eines englischen Landschaftsgartens war und ist es ein Treffpunkt der Gesellschaftskultur und lädt zum entspannten Flanieren ein — eine Tätigkeit, der ebenfalls Alexej von Jawlensky gerne nachgegangen ist. Mitte der 1920er Jahre ist so genau neben dem Staatstheater — mittig zur linken erkennt man noch das Schillerdenkmal — dieses Foto entstanden, das ihn mit den befreundeten Paaren Kirchhoff und Reuter spazierend zeigt. Freudige Gesichter bezeugen die ausgelassene Stimmung des Ausflugs und der in der Mitte eingehakte Jawlensky scheint durch und durch im Kurort angekommen zu sein.

Adresse:

Parkanlage Warmer Damm

Paulinenstraße 15

65189 Wiesbaden

Station 7

Endlich vereint

Nach zahlreichen Stationen seines Lebens — von Russland, nach München, in die Schweiz — fand Alexej von Jawlensky hier in Wiesbaden für die letzten 20 Jahre seines Lebens ein Zuhause. Der bahnbrechende Erfolg seiner Kunst 1921 im Nassauischen Kunstverein sowie die hiesige russisch-orthodoxe Gemeinde haben diese Entscheidung maßgeblich beeinflusst — und er sollte sie nicht bereuen. Vor Ort fand er in der Kulturszene Vertraute, die ihn selbst in schwerster Zeit von Krankheit und politischer Zensur ideell und finanziell förderten. Und auch privat fügte sich hier im Wiesbadener Standesamt am Dernschen Gelände mit der Heirat seiner langjährigen Partnerin und Mutter seines Sohnes Helene Nesnakomoff alles zusammen, was zusammen gehört. Ihreletzte gemeinsame Ruhestätte fanden die beiden auf dem Russischen Friedhof auf dem Neroberg, doch ideell erzählen noch viele weitere Stationen in der Stadt die Geschichte des russischen Expressionisten und seiner Familie in Wiesbaden.

Adresse:

Standesamt Wiesbaden

Marktstraße 16

65183 Wiesbaden

Station 8

Helene Jawlensky alleine in Wiesbaden

Seit ihrem Umzug nach Wiesbaden 1922 war die Familie Jawlensky — bestehend aus Alexej, Helene und Andreas — ins Wiesbadener Stadtgeschehen integriert. Alexej von Jawlensky wurde protegiert von namhaften Wiesbadener Sammler:innen und finanziell unterstützt von einem ihm zu Ehren gegründeten Freundeskreis. Helene Jawlensky leitete vor der Pflege ihres Mannes einen Schönheitssalon in der Rheinstraße. Sohn Andreas, ebenfalls Künstler, arbeitete zudem zeitweise als Tee-, Kaffee- und Zigarrenhändler. Doch mit Kriegsende 1945 und dem Verlust der Wohnung in der Beethovenstraße 9, stehen Jawlenskys Witwe Helene, Schwiegertochter Maria und Enkelkind Lucia in Wiesbaden vor dem Nichts. Ohne festen Wohnsitz und weitreichende finanzielle Mittel werden sie wie so viele andere Wiesbadener:innen deren Wohnhäuser zerbombt wurden, in improvisierten Unterkünften untergebracht. Es ist hier in der Taunusstraße 14, wo die drei bis September 1953 ein erstes neues Zuhause finden, bevor sie in die nur unweit entfernte Taunusstraße 28 ziehen. Dort können sie schließlich Andreas wieder in die Arme schließen, der aus zehnjähriger Kriegsgefangenschaft in Sibirien 1955 zurückkehrte.

Adresse:

Jawlenskystraße

65183 Wiesbaden

Station 9

Das Grab von Alexej und Helene von Jawlensky

Alexej von Jawlensky ist am 15. März 1941 in seiner Wiesbadener Wohnung Beethovenstraße 9 gestorben. Beigesetzt wurde er drei Tage später auf dem russisch-orthodoxen Friedhof auf dem Neroberg, ≫einemwunderschonen Flecken Erde≪, wie Lisa Kümmel an einen Freund Jawlenskys nach der Beerdigung geschrieben hatte. Sein lebenslanger Weggefährte Adolf Erbslöh hielt die Grabrede. 1937 unternahm Jawlensky zu Erbslöh, der in München wohnte, seine letzte große Reise. Gemeinsam mit ihm besuchte er die Schandausstellung „Entartete Kunst“, mit welcher die Nationalsozialisten die avantgardistische Kunst öffentlich diffamierten. Für Jawlensky, der auf der Ausstellung mit zwei Gemälden und mehreren Papierabreiten vertreten gewesen ist, war dies der Tiefpunkt in seiner Karriere. Er, der ein völlig unpolitischer Maler war, fühlte sich wehrlos und zutiefst missverstanden. Diese kulturpolitische „Finsternis“, die Jawlensky in seinen letzten Lebensjahren enorm zugesetzt hatte, war an seinem Todestag wie weggeblasen: Denn es ist dokumentiert, dass nicht nur an diesem, seinem letzten Tag, sondern auch an seiner Beerdigung „wunderbares Frühlingswetter“ war. Seine Frau Helene starb am 17. März 1965 in Locarno und lies sich im Grab Jawlenskys beisetzen.

Adresse:

Russisch-Orthodoxe Kirche der hl. Elisabeth

Christian-Spielmann-Weg 2

65193 Wiesbaden

Herausgegeben von

Diese Website verwendet Cookies. Mit dem Besuch der Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Informationen.