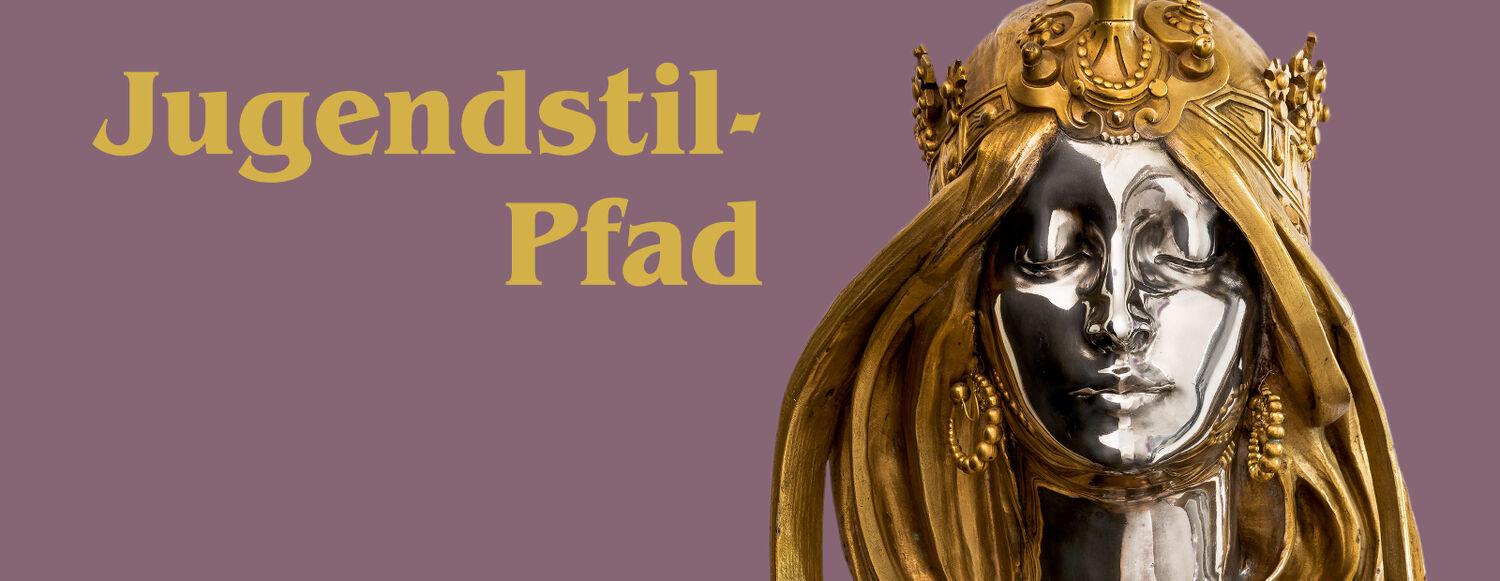

Entdecken Sie den architektonischen Reichtum an Jugendstilbauten in Hessens Landeshauptstadt

— Von prächtigen Wohnhäusern über Friedhofsanlagen, von Kunstsammlungen bis hin zu Thermalbädern.

Auf den Spuren des Jugendstils

An der Wiesbadener Tourist Information und im Museum Wiesbaden können Sie einen Faltplan erhalten, der Sie Ihnen die Stationen auf Ihrem Weg durch die Stadt verortet.

Öffnen Sie den Plan hier.

Abseits vom Pfad

Entdecken Sie Wiesbadens Jugendstibauten im Geoportal der Stadt Wiesbaden. Auf Ihrem Weg durch die Wohnbezirke der Stadt warten Kleinode des Jugendstils auf Sie.

Route

Station 1

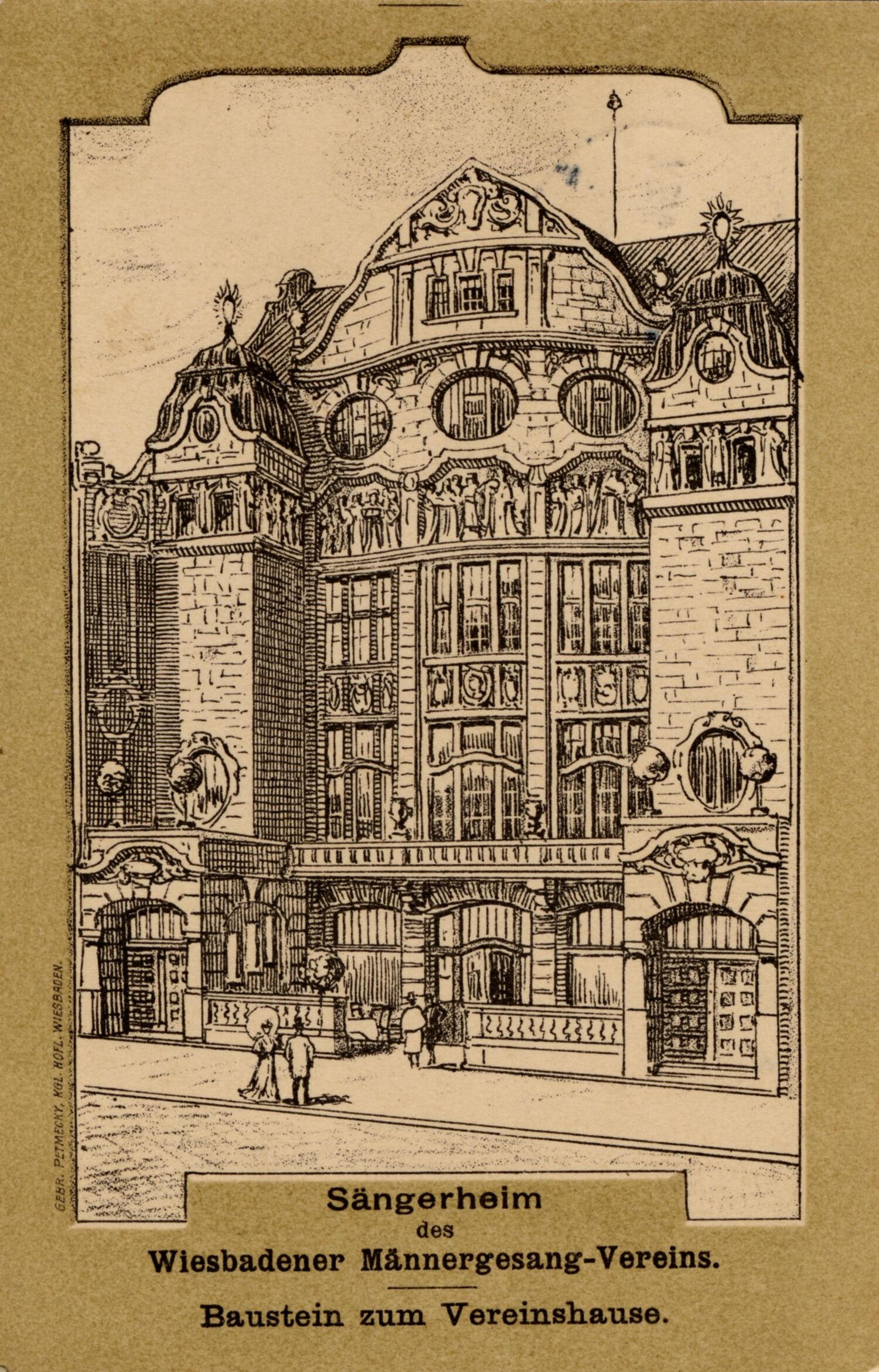

Wartburg

Die Wartburg befindet sich am Rande der Innenstadt unweit des Platzes der Deutschen Einheit. Heute nutzt das Hessische Staatstheater Wiesbaden das 1906 erbaute Gebäude als eine seiner Spielstätten. In Auftrag gegeben wurde die Wartburg jedoch vom Wiesbadener Männer-Gesangsverein. Davon zeugt auch die geschwungene, helle Sandsteinfassade mit ihren Reliefs. Die Wartburg bei Eisenach, Schauplatz der Tannhäuser-Sage und Thema der romantischen Oper Richard Wagners, inspirierte die Erbauer zur Namensgebung. Auf die Sage verweist auch der fünfteilige Relieffries über dem zweiten Obergeschoss. Dargestellt sind Protagonisten des berühmten Sängerwettstreits, den eine Sammlung mittelhochdeutscher Spruchgedichte des 13. Jahrhunderts beschreibt. Er zeugt von der literarischen Blüte am Hofe der Wartburg und von thüringischer Dichterkunst. Der Gesangsverein beauftragte die Wiesbadener Firma Höppli (1876, Architekt: Georg Friedrich Fürstchen, Wörthstraße 4–6) mit seiner Herstellung.

Adresse:

Schwalbacher Str. 51

65183 Wiesbaden

Station 2

Pressehaus

Wer sich in der Wiesbadener Innenstadt bewegt, wird das ein oder andere Mal schon am imposanten Gebäude des Wiesbadener Kuriers entlanggelaufen sein. Das Pressehaus der regionalen Tageszeitung an der Langgasse ist ein wahrer „Zeitungspalast“ im Jugendstil. 1905–1909 wurde es auf dem Grundstück der Schellenberg’schen Hofdruckerei erreichtet, aus welcher das Unternehmen des Wiesbadener Tagblatt hervorging. Die Architekten Lang, Wolff & Hertel wählten für den Mittelrisalit des Baus eine rote Sandsteinfassade, die eine ästhetisch reizvolle beigefarbene Äderung aufweist und eine farbliche Verbindung zu den flankierenden dreigeschossigen Gebäudeteilen herstellt. Die Fassade verbindet Formen des Späthistorismus mit Elementen des Jugendstils auf eine imposante Art und Weise. Über dem mittleren Giebel erhebt eine männliche Figur ein Buch und damit, in übertragenem Sinne, den Wert der Aufklärung. Die von Philipp Modrow geschaffene Kupferstatue korrespondiert mit den beiden Bronzeadlern von Carl Wilhelm Bierbrauer, beide Bildhauer aus Wiesbaden. Die Adler halten noch immer das Wiesbadener Stadtwappen in ihren Klauen. Der Schriftzug „Tagblatt“ auf der Kartusche über dem ersten Geschoss wurde inzwischen durch die vergoldeten Buchstaben „WK“ (für „Wiesbadener Kurier“) ersetzt.

Adresse:

Langgasse 21

65183 Wiesbaden

Station 3

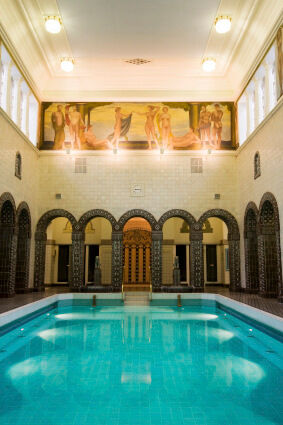

Kaiser-Friedrich-Therme

Wiesbaden ist berühmt für seine heißen Quellen und seine Bädertradition. Um die Jahrhundertwende feierten Gäste aus aller Welt die heutige Landeshauptstadt als Weltkurstadt. Das Kaiser-Friedrich-Bad gilt als Wahrzeichen des Jugendstils in Wiesbaden. Das erste städtisch-öffentliche Badehaus wurde von Kaiser Wilhelm II. im Jahr seines 25. Thronjubiläums 1913 eröffnet, dessen Geschmack die neuklassizistische Hauptfassade entsprochen haben dürfte, in die im oberen Bereich neun figürliche Jugendstil-Reliefs des Wiesbadener Bildhauers Wilhelm von Heider eingelassen sind. Allerdings lässt die neuklassizistische Hauptfassade dies erst auf den zweiten Blick erahnen, nämlich durch neun figürliche Jugendstil-Reliefs des Wiesbadener Bildhauers Wilhelm von Heider. Vermutlich Wilhelm II. zur Ehre wurde der Eingangsflur mit Majoliken der kaiserlichen Manufaktur in Cadinen (heute: Kadyny, PL) in Manier der florentinischen Künstlerwerkstatt Della Robbia (15. Jahrhundert) gestaltet. Der Großteil der Innenausstattung wurde von dem Wiesbadener Maler Hans Völcker geplant bzw. ausgeführt, so etwa der Gemäldefries in der Eingangshalle. Er zeigt die Freilegung der Wiesbadener Quellen und die Entwicklung des örtlichen Badelebens zur Zeit der Mattiaker und Römer bis in die Zeit der Lebensreform um 1900. In seinem Werk fasst Völcker das Heilsversprechen des Kaiser-Friedrich-Bades malerisch zusammen: den „Weg zu Kraft, Gesundheit, Lebensfreude“ in jedem Alter. Der Besuch der Eingangshalle ist kostenlos. Das Innere der Badeanlage beeindruckt in ihrer für den Jugendstil typischen Verbindung von Schönem mit Praktischem. So gestaltete Josef Vinecký, ein Mitarbeiter Henry Van de Veldes in Weimar, die Keramikverkleidung und Brunnen der Heißlufträume. In der Schwimmhalle stammen die Keramiken aus den Manufakturen in Darmstadt (Jakob Julius Scharvogel entwarf die bräunlichen Kacheln) und Karlsruhe (Karl Huber schuf die beiden cremeweißen Wasserspeier, die auch im Sprudelhof von Bad Nauheim verbaut wurden). Die arkadische Szene des Wiesbadener Malers Ernst Wolff-Malm oberhalb des zentralen Kaltwasserbeckens wähnt die Badegäste in bester Gesellschaft.

Station 4

Palast Hotel

Unweit von Wiesbadens Kochbrunnen und schräg gegenüber von der Hessischen Staatskanzlei befindet sich das ehemalige Palast Hotel. Die prachtvolle Fassade des 1905 eröffneten Grandhotels zeigt in Richtung Kranz- und Kochbrunnenplatz. Das Grandhotel war die erste Adresse für die damalige High Society, beispielsweise gehörte der weltberühmte Tenor Enrico Caruso (1873–1921) zu seinen prominenten Gästen. Erzählungen zufolge probte der Sänger während seiner Europatournee 1908 bei offenem Fenster und begeisterte die Passanten. Das bauliche Erscheinungsbild des imposanten Gebäudes wurde von drei Architekten geprägt – Paul Jacobi plante und leitete den Neubau; Fritz Hatzmann übernahm seine Aufgabe im April 1904 bis zur Vollendung und Theobald Schöll gestaltete die in Richtung Kranzplatz konvex geschwungene sechsgeschossige Jugendstilfassade mit zwei flankierenden Risaliten. Für den Innenausbau war der Architekt Arthur Thürmer verantwortlich. Während sich das Innere des ehemaligen Grandhotels maßgeblich verändert hat – heute beherbergt es Wohneinheiten und Ladenlokale – zeugt die bis heute erhaltene Schmuckverglasung der Kuppel des ehemaligen Wintergartens mit ihren sezessionistischen Formen von Kaffeekränzen und Matinees mit illustren Kurgästen.

Adresse:

Kranzplatz 5–6

65183 Wiesbaden

Besucherinformationen:

Das ehemalige Grandhotel beherbergt heute Wohneinheiten. Ein Besuch der Aufführungen des Theaters Künstlerhaus 43 ermöglicht allerdings den Besuch des Winterganrtens mit seiner imposanten Kuppel

https://kuenstlerhaus43.de/the…

Station 5

Drei-Lilien-Quelle

Die 26 Thermalquellen Wiesbadens sind teilweise als Brunnen öffentlich zugänglich oder in die städtischen Bäder und Thermen integriert, wie z.B. das Aukammtalbad. Aber auch die großen Hotels haben meist private Zugänge zu Quellen, gewachsen aus der reichen Bädertradition der Stadt. Auf der Rückseite des Hotels „Schwarzer Bock“ befindet sich eine der bekanntesten Quellen Wiesbadens. Mit ihren kontrastreichen gelben und blauen Kacheln ist die Quelle ein Juwel des Jugendstils. Wer die Quelle betreten möchte, erlangt über eine Klingel Zugang. Die Brunnenkammer weist Formen eines strengeren Jugendstils auf und sie ist einer der wenigen Orte, der allein im Stil des Jugendstils ausgestaltet wurde. Sowohl der Name als auch die Farbgebung der Kacheln erinnern an das Wappen der Stadt Wiesbaden. Ihr Thermalwasser verbindet seit 1905 die Badhäuser der renommierten Kurhotels der Stadt. Die Drei-Lilien-Quelle war jahrelang vom Zerfall bedroht. 2011 setzen sich Initiativen für den Denkmalschutz ein und dank einer aufwendigen Sanierung erstrahlt das Brunnenhaus wieder im neuen Glanz.

Adresse:

An d. Drei-Lilien-Quelle

65183 Wiesbaden

Besucherinformationen:

Fragen Sie an der Rezeption des Hotels Schwarzer Bock nach dem Schlüssel.

Station 6

Muschelsaal

Der Weg führt zurück über den Vorplatz des Hotels Nassauer Hof zur Wilhelmstraße bis zum Bowling Green, wo zwischen Brunnen- und Theaterkolonnaden das 1907 nach den Plänen Friedrich von Thierschs gebaute Neue Kurhaus zu sehen ist. Das Kurhaus ist ein Wahrzeichen Wiesbadens. Es ist ein Beispiel für den Stilpluralismus um 1900. Gleich hinter dem Haupteingang zum Kurpark befindet sich auf der Südseite des Baus der Muschelsaal, eine ehemalige „Gartenhalle“ mit zahlreichen Jugendstil-Details. In den Zwickelfeldern der Deckengewölbe sind stilisierte Jakobsmuscheln aus Stuck; für die Säulenkapitelle wurden echte Nautilus-Schalen, Kegelschnecken und Muscheln verwendet. Den umfangreichen Freskenauftrag für die rund abschließenden oberen Wandfelder erhielt Fritz Erler, der die vier Jahreszeiten und darüber hinaus ein Fresko mit der Schilderung der Lebensalter ausführte. Der Muschelsaal ist nur mit Genehmigung des Kurhauses zu besichtigen, doch ist auch ein Blick durch die Außenfenster möglich.

Adresse:

Kurhaus

Kurhausplatz 1

65189 Wiesbaden

Besucherinformationen:

Aktuell kann der Muschelsaal nur im Rahmen von Gruppenführungen besucht werden. Bitte prüfen Sie das Angebot öffentlicher Führungen unter: https://tourismus.wiesbaden.de…

Station 7

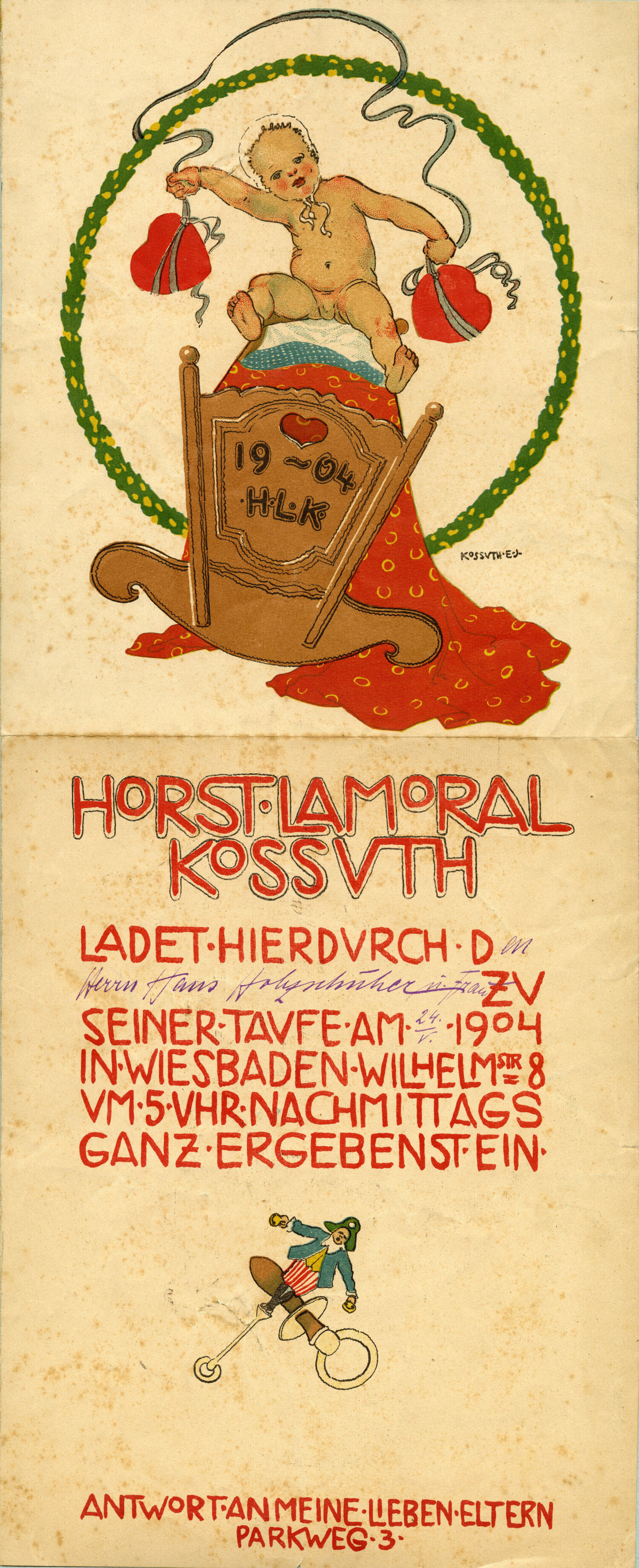

sam – Stadtmuseum am Markt

Das Museum im historischen Marktkeller bietet einen Überblick über die Wiesbadener Stadt- und Regionalgeschichte und beleuchtet u.a. den Jugendstil. Als Ausdruck lebensreformerischer Ideen blieb er bis zum Anfang der 1930er Jahre für Stadtbild und -gesellschaft prägend – mitunter von der Wiege bis zur Bahre. Die häufige Darstellung nackter Körper in der Natur spiegelte einen neuen Jugend- und Gesundheitskult wider. Die städtische Werbung für das Luft- und Sonnenbad (Unter den Eichen) zitierte das Lichtgebet, eine Ikone der Lebensreform- und Jugendbewegung, die Hugo Höppener, genannt „Fidus“, 1913 schuf und mehrfach variierte. Lebensreform und Jugendstil wirkten sich auch auf die Gestaltung des Lebensendes aus: Dank des Engagements des örtlichen Vereins für volksverständliche Gesundheitspflege erhielt die Stadt Wiesbaden 1912 das Recht auf Feuerbestattung und konnte nun das 1909 erbaute Krematorium auf dem Südfriedhof in Betrieb nehmen. Die Praxis der Einäscherung beförderte die Produktion von künstlerischen Schmuckurnen. Ein solches Exemplar ist im sam zu sehen. Daneben bietet ein Muster-Generator die Möglichkeit, Jugenstil-Muster selbst zu gestalten und mitzunehmen.

Adresse:

Marktplatz 3

65183 Wiesbaden

Besucherinformationen:

Die Dauerausstellung im sam – Stadtmuseum am Markt kann innerhalb der Öffnungszeiten kostenfrei besucht werden.

Station 8

Jugendstilsammlung F.W. Neess

Die beeindruckende Jugendstil-Sammlung des Ehepaars Neess befindet sich seit 2019 im Museum Wiesbaden. Sein Architekt ist Theodor Fischer, Mitbegründer des Deutschen Werkbunds, Schüler von Friedrich von Thiersch (o.g. Architekt des Neuen Kurhauses) und Lehrer von Paul Bonatz, dem Architekten der Sekt-Kellerei Henkell (1909, siehe unten). Er schuf drei vom Eingangsoktogon ausgehende Vorsäle, die wiederum zu den drei – damals räumlich getrennten – Museumssammlungen überleiteten. Ihre ursprünglichen Bezeichnungen sind noch heute vom Mittelpunkt des dreigeschossigen Oktogons aus (auf den rundbogigen Gittern) zu lesen. Nicht zuletzt wegen des – vorwiegend goldfarbigen – Mosaiks Max Unolds erinnert das Oktogon an die Kapelle der Aachener Kaiserpfalz. Zugleich verweist das Mosaik durch eingelegte Wappen und Stadtsilhouetten auf Orte und Landschaften sowie die Berufe der Bevölkerung Wiesbadens. Im zweiten Geschoss des Oktogons, befinden sich in Rundnischen unterhalb der Kuppel vier Standfiguren des Wiesbadener Künstlers Arnold Hensler, die – ebenso wie seine Frauengestalten an der Nord- und Südfassade auf der Höhe des ersten Obergeschosses – an seine Zusammenarbeit mit Bernhard Hoetger bei der plastischen Gestaltung des Platanenhains auf der Darmstädter Mathildenhöhe erinnern. Am Ende der dreischiffigen Wandelhalle befindet sich ein Brunnen, der Formen des Jugendstils aufgreift. Ist der Eingangsportikus antiker Architektur nachempfunden, so verweist der Brunnen auf die römische Bädertradition Wiesbadens. Die Innenräume – heute noch im Sammlungsbereich, im Oktogon links des Brunnens zu sehen – wurden von Hans Völcker ausgemalt. Die fantastische Jugendstilsammlung des Ehepaars Neess begrüßt Sie im 1. Obergeschoss. Die über 500 Objekte bilden einen Querschnitt durch alle Gattungen des Jugendstils. Das spektakuläre Konvolut setzt sich aus Objekten der angewandten Kunst wie Möbel und Objekte aus Glas, Porzellan und Keramik zusammen.

Adresse:

Museum Wiesbaden

Hessisches Landesmuseum für Kunst und Natur

Friedrich-Ebert-Allee 2

65185 Wiesbaden

Besucherinformationen:

Die Dauerausstellung im Museum Wiesbaden kann innerhalb der Öffnungszeiten besucht werden.

Station 9

Lutherkirche

Eine weitere überzeugende Schöpfung des Jugendstils ist die Lutherkirche, die 1908 bis 1910 nach Plänen Friedrich Pützers erbaut und am 8. Januar 1911 eingeweiht wurde. Der Charakter der Lutherkirche kommt als Gesamtkunstwerk des Jugendstils primär in der kostbaren künstlerischen Ausstattung zum Ausdruck, dem gemeinsamen Werk zahlreicher Künstler. Die Brüder Rudolf (1874 – 1916) und Otto Linnemann (1876 – 1961), Glas- und Dekorationsmaler in Frankfurt am Main, entwarfen die – in den Jahren 1987 bis 1992 nach Originalbefunden neu geschaffene – expressive Farbigkeit des Raumes und die das gesamte Kreuzrippengewölbe erfassende symbolträchtige Ornamentierung, eine Kombination von stilisiertem, vegetabilem Rankenwerk und Blüten sowie exotisch-geometrischen Mustern. Darüber hinaus gestalteten sie die Glasfenster und ein heute nicht mehr zugängliches, aber noch in situ erhaltenes Jugendstilfresko im früheren Brautaufgang. Augusto Varnesi (1866 – 1941), Bildhauer und Medailleur und wie Pützer Professor an der Technischen Hochschule Darmstadt, konzipierte die durch eine Stiftung ermöglichte, prächtig gestaltete Vorhalle mit mosaiziertem Tonnengewölbe, Tympanon und golden schimmernden, mosaizierten Wänden. Ebenso entwarf er die Gestaltung des Vorraumes mit der Taufkapelle und, in Zusammenarbeit mit Pützer, die des Altar- und Chorraumes. Auf den Goldschmied Ernst Riegel (1871 – 1939), Mitglied der Darmstädter Künstlerkolonie, gehen die Radleuchter, das Altarkreuz und die Bibelauflage zurück.

Station 10

Jugendstilvilla „Etagenlandhaus“

Dem Jugendstil verpflichtet zeigte sich auch der Wiesbadener Architekt Friedrich Werz (1868 – 1953), als er 1901/02 sein bis heute gut erhaltenes Wohnhaus, Dambachtal 20, errichtete. Zur Gestaltung des Hauses außen wie innen zog er den bedeutenden Jugendstilkünstler Hans Christiansen hinzu, einen der ersten sieben 1899 in die Darmstädter Künstlerkolonie Berufenen. Auf Christiansen geht der Entwurf für den breiten freskierten Blumenfries zurück, der die Villa unterhalb des Daches umzieht und im Mittelrisalit bis hinab zum ersten Obergeschoss reicht. Ebenso erstellte er die Vorlagen für die nur in Resten erhaltenen Schmuckverglasungen der Treppenhausfenster und Wohnungsabschlusstüren. Modern sind auch das geschwungene Mansarddach, die flächige Wandbehandlung sowie die Vermeidung von Historismen in der Ornamentik und, ermöglicht durch die zahlreichen Balkone, die vielfältigen Bezüge auf die umgebende Natur.

Adresse:

Dambachtal 20

65193 Wiesbaden

Besucherinformationen:

Bitte beachten Sie, dass es sich um private Wohnhäuser handelt. Eine Besichtigung des Inneren ist nicht möglich.

Station 11

Weißes Haus

Das sogenannte »Weisse Haus« in der Bingertstraße 10 wurde 1901/02 vom Architekten Josef Beitscher als dessen Familienwohnsitz gebaut und zählt zu den ersten deutschen Beispielen des Ringens um den neuen Stil. Der wie eine Plastik geformte Baukörper sowie die erhaltenen Teile der Einfriedung sind überreich mit figuralem und vegetabilem, aber auch geometrischem Jugendstildekor versehen. Im Inneren des Gebäudes findet man mit Blumenornamenten und Engelsdarstellungen verzierte Schnitz und Stuckdecken. Beitscher, der wie Joseph Maria Olbrich Schüler von Karl von Hasenauer in Wien war, strebte die Verbindung von Architektur und Dekoration an. Er vereinte in seiner Villa Architektur, Plastik und Malerei und schuf so eines der ersten reinen Jugendstilhäuser in Deutschland. Das heutige Jugendstiljuwel stand in den 1970er-Jahren, da damals nicht denkmalgeschützt, kurz vor seinem Abriss. Dank der Initiative des Architekten Friedhelm Gerecke konnte es vor diesem Schicksal bewahrt werden. Ferdinand Wolfgang Neess erwarb das Haus 1986 und ließ es zwei Jahre lang aufwendig restaurieren. Das Ehepaar Neess hat den Jugendstil im »Weissen Haus« über Jahrzehnte hinweg nicht nur gesammelt, sondern entsprechend seiner eigenen Programmatik gelebt. Heute befindet sich die Sammlung Neess im Museum Wiesbaden.

Adresse:

Bingertstr. 10

65191 Wiesbaden

Besucherinformationen:

Bitte beachten Sie, dass es sich um private Wohnhäuser handelt. Eine Besichtigung des Inneren ist nicht möglich.

Station 12

Trauerhalle

Zu den vollendeten Raumschöpfungen des späten Jugendstils gehört die im November 1911 fertig gestellte Trauerhalle des Südfriedhofs, an deren prachtvoller Ausstattung mehrere Künstler beteiligt waren. Von dem Bildhauer Carl Wilhelm Bierbrauer stammen zwei Supraporten und ein Fries, der einen Trauerzug wiedergibt, im nördlichen Portikus. Im Inneren der dreischiffigen Trauerhalle mit quadratischer Mitte und bekrönender Kuppel war neben dem Bildhaueratelier der deutsch-englischen Brüder Ernest (1879 – 1916) und William Ohly (1883 – 1955) in Frankfurt am Main, in dem unter anderem die reich reliefierten Säulen der Nische hinter dem Katafalk entstanden, auch Hans Völcker tätig, der die Ausmalung des Raumes konzipierte und zum Teil eigenhändig ausführte. Über der circa vier Meter hohen Verkleidung des Raumes aus rötlich-grauem nassauischen Marmor schuf er an der West-, Nord- und Ostseite einen Figurenfries, dessen inhaltliche Aussage sich an der Inschrift der Südempore orientiert: „Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt / Die Erde bleibet aber ewiglich.“ Ebenso entwarf er in Zusammenarbeit mit seiner Frau Hanna Völcker die üppige Ornamentik der über dem Fries aufgehenden Wandflächen und die ornamental-figurative Ausmalung der Kuppel. Zahlreiche Lieblingsmotive des Jugendstils wie Pfauen, Rosenbüsche, Lilien und ein an Gustav Klimt erinnernder Blumenkranz in der Kuppel sind hier vertreten.

Station 13

Jugendstil-Grabmale

Der 1877 eröffnete Wiesbadener Nordfriedhof enthält wahre Schätze an skulpturalen Arbeiten und Grabmälern des angehenden 20. Jahrhunderts. Die kunstvolle Handwerksarbeit lässt nachspüren, wie der Jugendstil Kunst und Leben bis in den Tod hinein verband. Ein Spaziergang lädt dazu ein, Grabstelen, Skulpturen und Andachtskapellen zu entdecken. Hervorzuheben sind die historische Grabstätte Fritz Baum (1851–1906), gestaltet von Hans Dammann mit einer figuralen Trauernden, die in Variation auf deutschen Friedhöfen zu finden ist, oder das Familiengrab des Industriellen Heinrich Albert (1834–1908), errichtet vom Bildhauer Franz Metzner, nach Entwurf des Dresdner Architekten Johannes Baader mit seinen Anlehnungen an die Wiener Sezession und figuralen Steinreliefs. Die Grabstele des Bildhauers Fritz Roth (1855–1905), sowie das Jugendstildenkmal der Marie John (1848–1910) zeichnen sich durch Rosendekor aus. Auch die Grabskulptur der Christine Becker (1849–1907), mit trauernder Frauengestalt gestaltet von Gustav Rutz wie auch die vom Wiesbadener Bildhauer Carl Wilhelm Bierbrauer (1881–1962) gestalteten Denkmäler, einem Brunnen mit zwei Wasserträgerinnen oder das Grabmal des Rechtsanwalts Heinz Brass (1887– 1930), mit einer Hirtenfigur zeugen mitsamt der eigenen Grabstätte des Bildhauers vom meisterhaften lokalen Kunsthandwerk. Nicht zuletzt finden sich Bierbrauers Reliefarbeit an der Fassade oder Metzners Kunstwerke in der Sammlung des Hessischen Landesmuseums Wiesbaden wieder.

Station 14

Sektkellerei Schloss Henkell

Die Marke „Henkell Trocken“ wurde mitunter von der Jugendstilbewegung geprägt. Otto Henkell, Gründer der Sektkellerei Henkell festigte das Image des berühmten Schaumweins in der Hochphase des Jugendstils und bedeutende Künstler – darunter Maler Hans Christiansen (1866–1945) – beteiligten sich ab 1894 an der Sichtbarkeit der Marke. Er realisierte drei Buntglasfenster orientiert am amerikanischen Tiffany Stil für die Mainzer Produktionshalle – „Triumph des Weines“ – die heute verschollen gelten. Fast 20 Jahre lang lassen sich Werbegestaltungen für die Marke erstellt von namhaften Grafikern wie Thomas Theodor Heine (1864–1948), Olaf Gulbransson (1873–1958) und Ernst Heilemann (1870–1936) in den einschlägigen Zeitschriften der Epoche „Jugend“ und „Simplicissimus“ finden. Mit den rund 200 künstlerischen Anzeigen war dies eine Besonderheit für die Kaiserzeit. Auch die Innenarchitektur des Wiesbadener Firmengebäudes war im Jugendstil ausgestaltet- von den Büroräumen bis hin zu den Lichthöfen. Dies belegt die Sonderausgabe der Zeitschrift Deutsche Kunst und Dekoration von 1910. Heute ist davon der sogenannte „Blaue Salon“, konzipiert vom Schweizer Malers und Architekten Hans Beat Wieland (1867–1954), erhalten. Ein besonderes Highlight des im englischen Landhausstil gehaltene Jugendstilzimmers sind die dekorativen blauen Gemälde, welche die Geschichte der Entstehung des Sektes und seinen Ursprung im Wein erzählen. Darüber hinaus zeugt die firmeneigene Sammlung mit ihren Etiketten, Halsschleifen und der Jugendstiltypografie vom Glanz der Produktgestaltung des Jugendstils.

Herausgegeben von

Impressum

Texte

Stationen 1–9,11: Dr. Vera Klewitz, Stadtmuseum am Markt; Sina Hottenbacher, Kulturamt Wiesbaden

Stationen 9,10,12: Mechthild Maisant

Stationen 13, 14: Susanne Hirschmann (nach Barbara Burckhardts Beitrag „Schaumgeboren Jugendstil für den Henkell Sekt“ 2019)

Redaktion: Susanne Hirschmann, Museum Wiesbaden

Diese Website verwendet Cookies. Mit dem Besuch der Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Informationen.