3 Mär 23 — 23 Jul 23

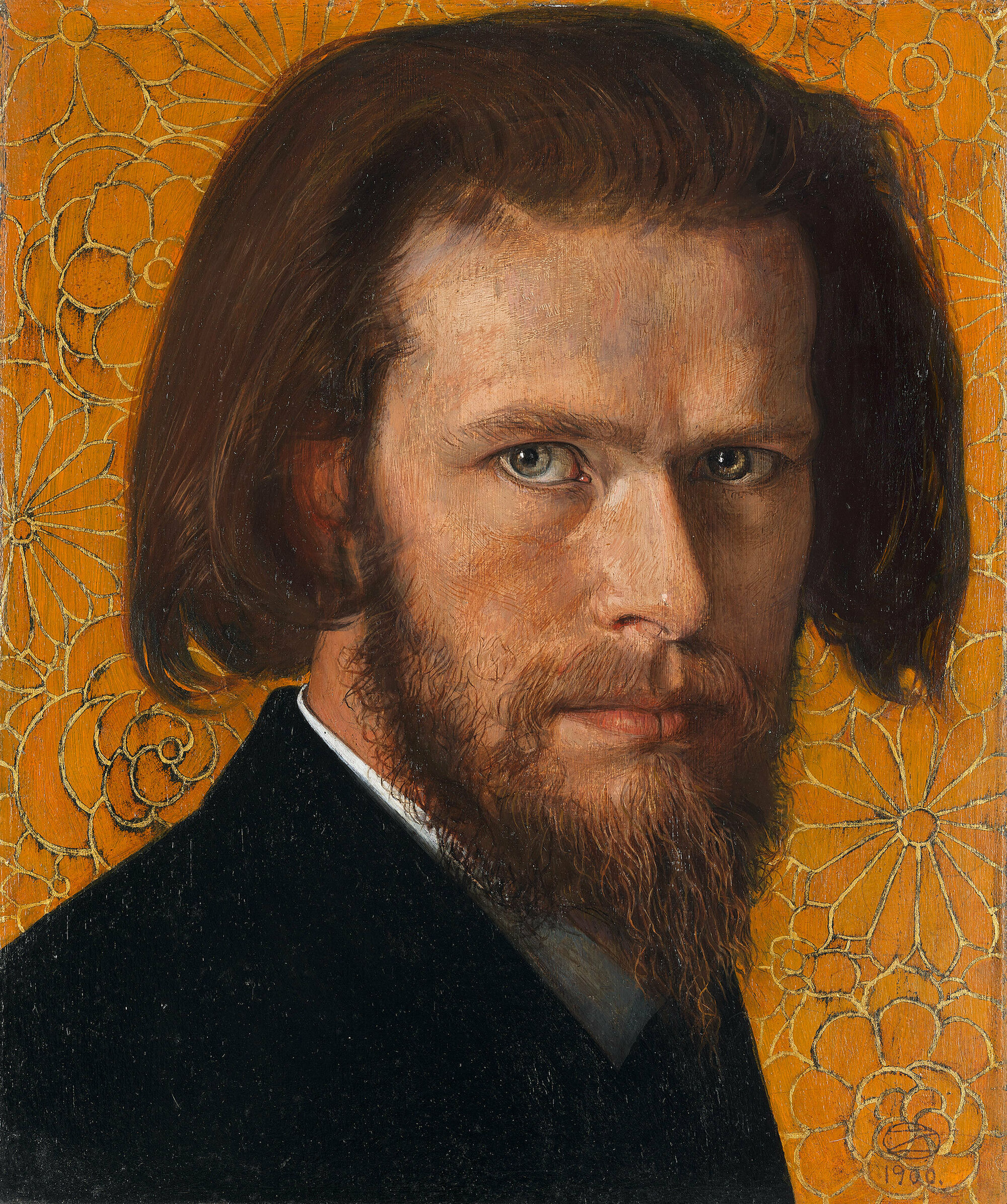

Oskar Zwintscher, Selbstporträt, 1900. © Kunsthalle Bremen — Der Kunstverein in Bremen. Foto: Marcus Meyer

Rainer Maria Rilke an Oskar Zwintscher, 18.5.1902

Wer war dieser Künstler, der mit seinen ungewöhnlichen Bildern zu Lebzeiten große Anerkennung aber auch heftige Ablehnung erfuhr?

Lange wartete sein Werk auf eine grundlegende Neubewertung.

Die Ausstellung präsentiert den sächsischen Maler und Grafiker im Kontext seiner Zeit und verschiedener Weggefährt:innen. In Zwintschers Arbeiten spiegeln sich jene Übergänge und Umbrüche, die ihn zwischen Tradition und Modernität verorten lassen. Vom Symbolismus über den Jugendstil bis zum Vorgriff auf dieNeue Sachlichkeit spannt sich in seiner recht kurzen künstlerischen Schaffensperiode ein eindrucksvoller Bogen, der in der Ausstellung sichtbar gemacht wird und die Aktualität seiner Bilder hervorhebt.

(ff., in: Dresdner Nachrichten. Abendausgabe, Nr. 232, 21. 8. 1904, S. 1)

Im Bildnis vollendete sich Zwintschers Meisterschaft — er verstand es hervorragend, durch Vereinfachungen in den Kompositionen die Aufmerksamkeit auf das Gesicht und vor allem auf die Augen zu lenken. Die sehr genau beobachteten Köpfe und Hände sind allerdings nicht in altmeisterlicher Technik in Schichten aufgebaut, sondern direkt in so genannter alla prima-Technik ausgeführt.

Bereits von seinen Zeitgenossen wurde Zwintschers Bildnissen eine gewisse Strenge und Kühle nachgesagt; der Maler ordnete seine Bilder in klaren, zuweilen geometrisierten Formen, häufig in vertikaler Linienbetonung und mit Bezug auf Ornamente. Neben repräsentativen Damenbildnissen, die auch großbürgerliche Salons zieren konnten, entstanden sehr private Bildnisse, in denen mitunter Spuren des Alters kaum idealisiert und ungeschönt dargestellt sind.

„Der Fotograf Hugo Erfurth und der Maler Oskar Zwintscher waren nicht nur befreundet, gemeinsam entwickeln sie eine medienübergreifende neue Sprache für Porträtdarstellungen. Die Darstellungen von Zwintschers Frau Adele in beiden Kunstformen geben darüber sprechend Zeugnis ab,“ beurteilt Kurator Dr. Peter Forster.

Die Beschäftigung mit der Landschaft nahm in Zwintschers Werk neben der Porträtkunst einen wichtigen Platz ein. In jungen Jahren begann er mit impressionistisch aufgelösten Szenen, experimentierte jedoch mehr und mehr mit der Betonung der Fläche und klaren Strukturen in seinen Landschaften. Besonders Frühlings- und Sommermotive — häufig in starken Hochformaten und leuchtenden Farben — stehen symbolisch für Aufbruch, hoffnungsvollen Beginn, Jugend und Wachstum. Die landschaftlich reizvolle Umgebung entlang des Elbtals bildete einen idealen Nährboden für die stilistische Entwicklung des Künstlers. In der mittelalterlich geprägten Stadt Meißen fand der junge Zwintscher, nach seiner Akademiezeit in Dresden, zu einer markanten, in Farbigkeit und Linienschärfe modernen Bildsprache. Zu Beginn jener Jahre zwischen 1893 und 1903 lernte er seine Frau Adele kennen, die ihm fortan eng zur Seite stand — auch als sein wichtigstes Modell.

Ende des 19. Jahrhunderts wurden mit der Berufung neuer Professoren, darunter Leon Pohle, erste Bemühungen sichtbar, die überholte Lehre an der königlich sächsischen Akademie der bildenden Künste in Dresden zu erneuern. Insbesondere Pohles realistische Porträtmalerei fand in Zwintschers Werk deutlichen Nachhall. Zeitgleich mit Zwintscher studierten in Dresden Richard Müller, Sascha Schneider und Georg Lührig. Ab 1903 wurde Oskar Zwintscher selbst Lehrer an der Akademie und prägte mit seiner liberalen Haltung gegenüber der freien Stilwahl der Studierenden seine Lehrtätigkeit und eine ganze Künstlergeneration.

Zwintscher, Müller, Schneider, Lührig und Hans Unger bildeten eine lose Gruppierung junger Künstler, die von einem Kritiker „Phalax der Starken“ genannt wurde und „die um die Jahrhundertwende Dresdens Kunst bedeutete“.

Seit 1903 unterrichtete Oskar Zwintscher an der Dresdner Kunstakademie. Bei den Studierenden war er sehr beliebt. Neben dem Naturstudium und der altmeisterlichen Schulung prägte auch eine liberale Haltung gegenüber der freien Stilwahl der Studenten seine Lehrtätigkeit. Sein Unterricht war damit eine nahezu ideale Grundlage für die künstlerische Entwicklung junger Akademiker wie Georg Oehme oder auch Paul Wilhelm.

Zwintschers Lehre hatte zwar keine unmittelbar schulbildende Wirkung, doch waren seine Leistungen in der Malerei für viele junge Künstler von Bedeutung, die sich in den 1920er Jahre einer Neuen Sachlichkeit zuwandten.

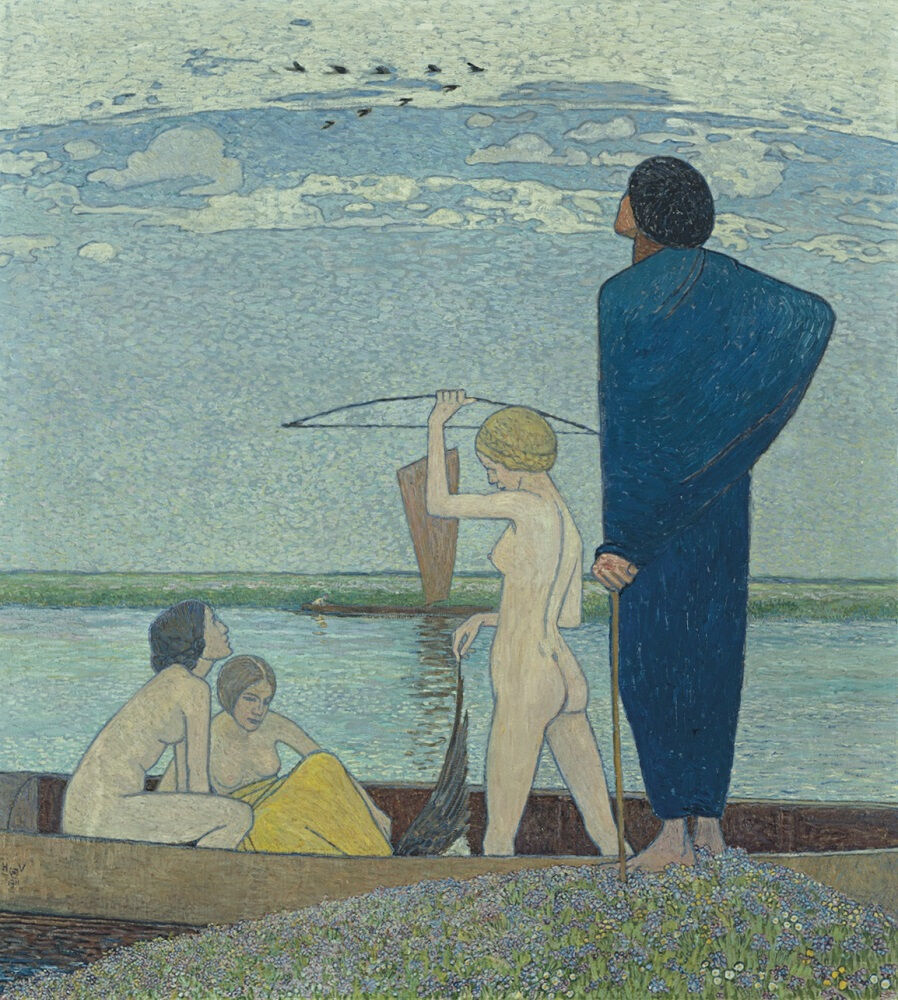

Vielfältig sind die Beziehungen Oskar Zwintschers zum Künstlerdorf Worpswede. Paula Modersohn-Becker kannte ihn seit spätestens 1900, Heinrich Vogeler war mit ihm wohl bereits seit 1897/98 befreundet.

Zwintscher wiederum reiste im Frühjahr 1902 in den Ort nahe Bremen, um die junge Ehefrau des Dichters Rainer Maria Rilke, Clara Westhoff, auf dessen Einladung hin zu proträtieren. Bildnisse von Rilke und Vogeler malte er ebenso. Zu einem gegenseitigen künstlerischen Einfluss ist es zwar nicht gekommen; dennoch wurde seine Malerei von den Worpswedern sehr geschätzt, insbesondere von der weitaus expressiver malenden Paula Modersohn-Becker.

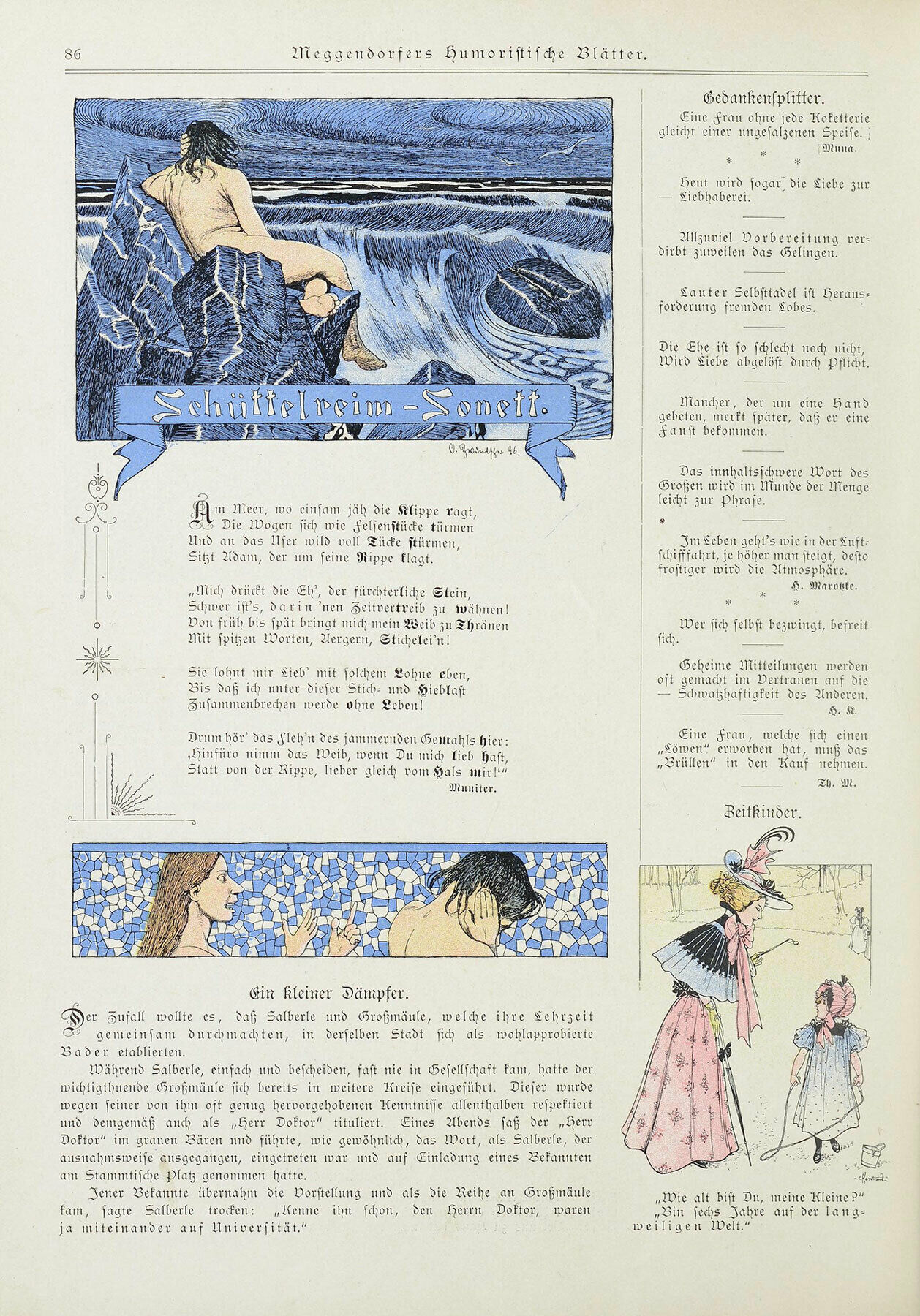

Satire- und Witzblätter hatten Hochkonjunktur in der Zeit um 1900. In München, damals einer der bedeutendsten und liberalsten Kunstschauplätze im Deutschen Reich, florierten illustrierte Zeitschriften wie „Simplicissimus“, „Fliegende Blätter“ und ab 1888/90 auch „Meggendorfer’s humoristische Blätter“. Zu den Mitarbeitenden, die dem Verlag ausgeführte Vorlagen lieferten, zählten u.a. Koloman Moser aus Wien, Matilde Ade und von 1895 an — als einer der produktivsten und eigenständigsten Künstler — Oskar Zwintscher. Seine Inventionen sind von starker Linienbetonung im Sinne des Art Nouveau gekennzeichnet, die auf jüngere Künstler (Otto Dix, George Grosz) gewiss nicht ohne Eindruck blieben.

Adele Zwintscher, die ihrem Mann häufig Modell stand, ist in insgesamt 14 von seinen sehr starken Porträts — teilweise klassisch repräsentativ, teilweise allegorisch anklingend — wiederzufinden und stellt somit eine zentrale Quelle seiner Inspiration dar.

BUCHVORSTELLUNG

Do 20 Jul 2023, 18:00

Buchpräsentation: Symphonie in Schwarz. Eine Spurensuche zwischen Lebensreform, Frauenbewegung und Bohème von Andreas Dehmer und Susanna Partsch

Ein Gespräch mit Dr. Peter Forster, Dr. Susanna Partsch, München, und Dr. Andreas Dehmer, Albertinum Dresden

Mehr Informationen

VORTRÄGE

16 Mär 2023, 18:00

Oskar Zwintscher: Bilder von Liebe, Tod und Schönheit

Dr. Andreas Dehmer, Albertinum Dresden

9 Mai 2023, 18:00

Rätselhafte Schönheit — Das ambivalente Frauenbild in Oskar Zwintschers Werken

Dr. Janina Majerczyk

FESTE FEIERN

22 Jul 2023

Sommerfest / Finissage

Das Museum Wiesbaden lädt seine Freunde, Partner und alle kunst- und naturinteressierten Besucher:innen herzlich zum diesjährigen Sommerfest ein. Wir feiern auf dem Vorplatz des Museums und freuen uns ganz besonders, dass wir nach langer Pause wieder gemeinsam feiern dürfen.

Sa 1 Apr 2023, ab 22 Uhr

Weltflucht-Party im Badhaus.1520

anschließend an die "Kurze Nacht der Galerien und Museen"

Mit DJ Phos Toni / Electro Swing, Electro, House

Abendkasse (kein VVK): 10 €/ermäßigt 7 €*

*Ermäßigungs-Stempel erhältlich während der Kurzen Nacht im Museum Wiesbaden

Für pädagogische Gruppen bieten wir Ausstellungsbegleitende Führungen und Workshops an!

Wir bitten alle Gruppen dringend (auch ohne Buchung) sich vor ihrem Besuch anzumelden.

E-Mail: edu@museum-wiesbaden.de

oder während der telefonischen Buchungszeiten:

Di und Fr 10.00—12.00 Uhr,

Do 14.00—16.30 Uhr unter 0611 335 2185

Dauer: 60 Min.

Kosten: 60,— Euro

1. Von Menschen, Städten, Landschaften und Sammelbildern [für Kita und Grundschule]

Landschaftsbilder mit Wolken und strahlend blauem Himmel, Stadtansichten voller roter Dächer und Portraits mit eindringlichem Blick laden zum Entdecken ein. Ein geführter Rundgang unterstützt beim Hinsehen und aufkommende Fragen werden gemeinsam beantwortet.

2. Oskar Zwintscher — wer ist das? [Sek I ab Kl. 5 bis Sek II]

Nach einem Rundgang durch die Ausstellung werden grundlegende Fragen beantwortet: Wie ist die Ausstellung aufgebaut? Wer war der Künstler? Und welche Bedeutung haben die Kunstwerke für unsere Gegenwart? Fragekarten regen zur Mitarbeit der Schüler:innen an.

3. Überblicksführung [Sek. II]

In dieser Führung werden die wichtigsten Werkphasen des Künstlers Oskar Zwintscher gebündelt und im Kontext der wechselvollen und widersprüchlichen Zeit um 1900 betrachtet. Im Dialog werden die vielfältigen Stilmerkmale in Zwintschers Werk analysiert, um herauszufinden, inwieweit sie Ausprägungen des Jugendstils, Symbolismus, der neuen Sachlichkeit sowie des Realismus aufweisen.

Dauer: 90 min (2 Schulstunden)

Kosten: 85,— Euro

135 min (3 Schulstunden)

90,— Euro zzgl. Materialkosten 2,— Euro je Kind

Workshops (nur in Verbindung mit einer Führung buchbar, Gesamtdauer 135 min)

A) Schau genau — zeichne — koloriere! [ab Kl. 3 bis Sek II]

Freie Bildwahl in der Ausstellung mit anschließender Bleistiftskizze und farbiger Ausgestaltung in Buntstift direkt vor dem Original (Dieser Workshop findet ausschließlich in der Ausstellung und nicht im Atelier statt!)

B) Vom inszenierten Ich zum Selfie [ab Kl. 9 bis Sek II]

Angeregt durch die symbolistischen Menschendarstellungen des Malers tauchen die Schüler:innen selbst in die Rolle einer möglichen Zwintscher-Figur. Ob Nachbildung oder eigene Inszenierung — ausgestattet mit Requisiten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die Ergebnisse werden anschließend mit dem Handy fotografiert.

C) Handys raus — aber sofort! [ab Kl. 9 bis Sek II]

Nach dem Führungsrundgang gehen die Schüler:innen auf die Suche nach Bildausschnitten, die sie mit dem Handy abfotografieren. Die so gewonnenen Bildmotive werden im Anschluss im Atelier in Ölkreide oder Buntstift zu eigenen Bildern gestaltet. Eine kurze Einführung in die Kompositionslehre unterstützt die Teilnehmenden bei der Ausgestaltung.