7 Mär 25 — 22 Jun 25

Lucas Cranach d. Ä., Venus und Amor als Honigdieb, 1527, Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern © bpk / SSGK M-V / Elke Walford

Erstmalig wird diese Geschichte in einer Ausstellung anhand hochkarätiger Kunstwerke erzählt. Nie zuvor war es möglich, die große Vielfalt der Rollen, die die Biene dabei einnahm, so anschaulich zu erleben wie in unserer Schau. Überraschende Geschichten, lehrreiche Erzählungen, philosophische Ideen wie verblüffende Allegorien sind rund um dieses Insekt zu bestaunen. Viele der Geschichten berühren auch heute, weil die Biene immer wieder Pate für die Verbildlichung allgemeinmenschlicher Gefühle und Ideale stand.

In acht Kapiteln stellt die Ausstellung die Biene in der Kunst vor. Dabei werden Geschichten erzählt wie diejenige um den antiken Liebesgott Amor, der zum Honigdieb mutierte, oder die legendäre Speisung des Jupiterknaben mit Honig. Zudem wird eine Fülle an Sinnbildern ausgebreitet, in denen die Biene die Hauptrolle spielt. Dazu gehören Allegorien des Friedens und des Zorns genauso wie die Tugenden des Fleißes und der Geduld. Doch auch die Wehrhaftigkeit dieses Insekts wurde vielfach ausgedeutet wie auch die Süße des Honigs oder die faszinierende Struktur des Bienenstaates.

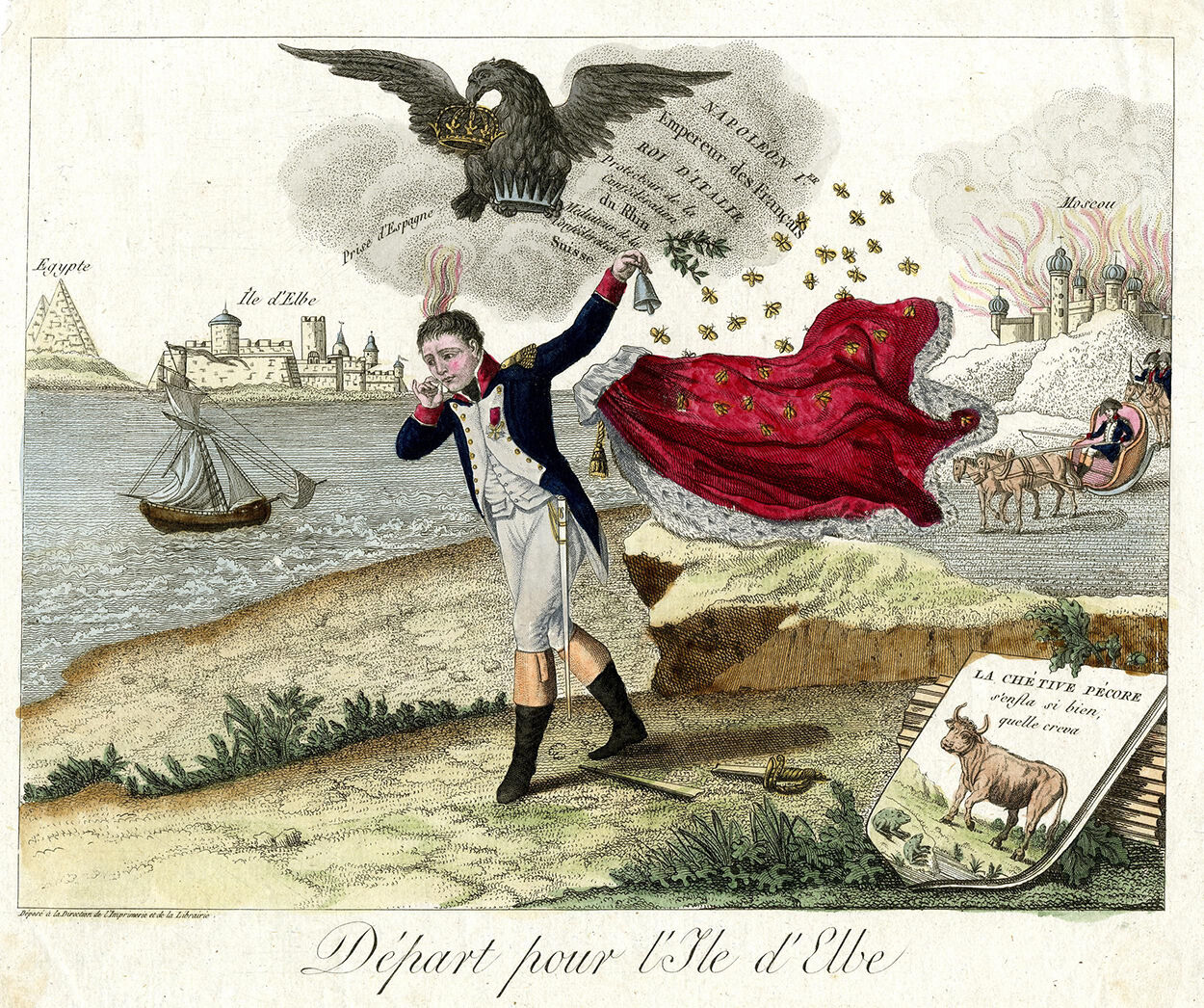

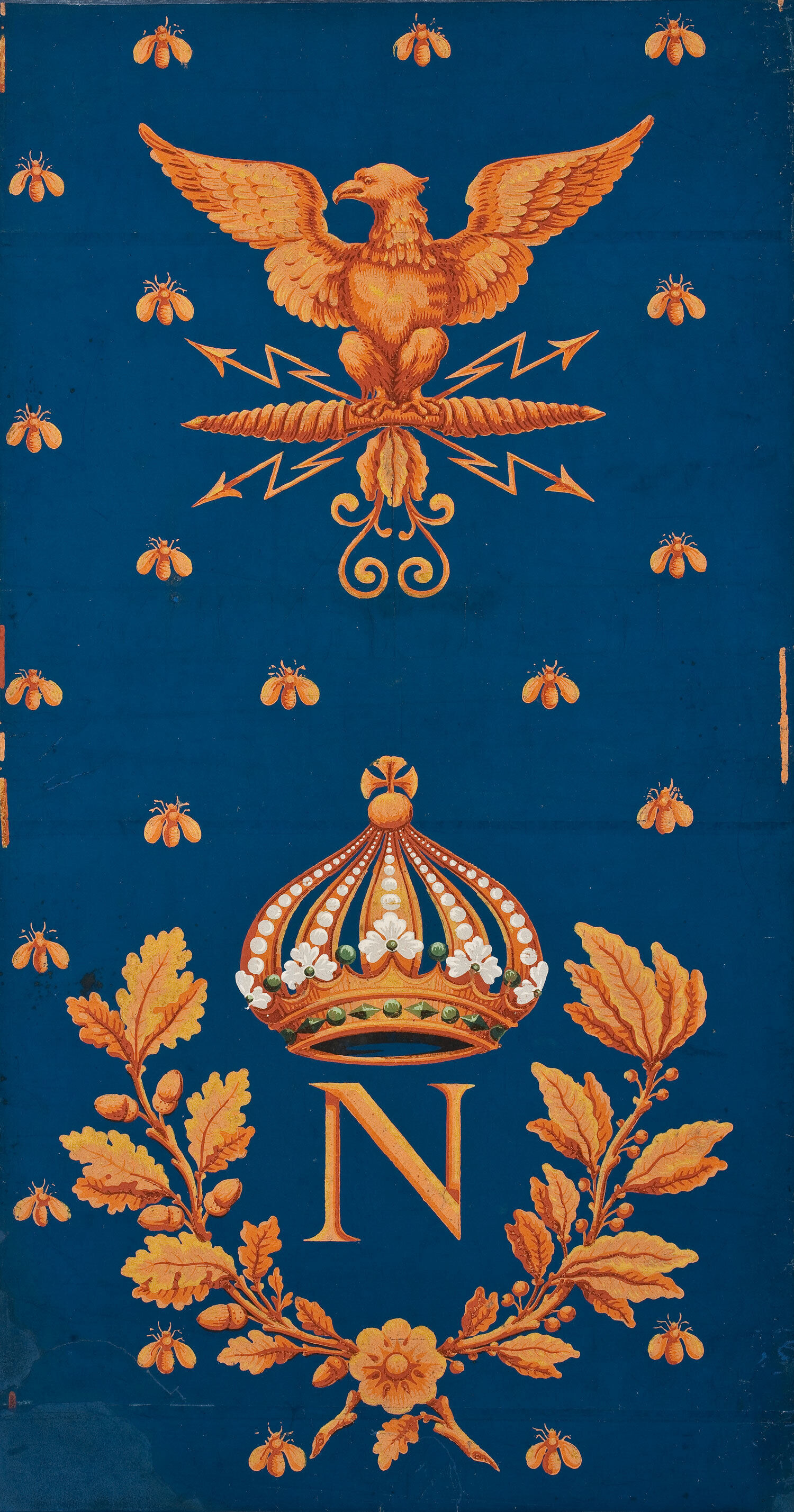

Ob als Symbol im Christentum oder Sinnbild allgemeinmenschlicher Überlegungen, ob als kostbar gestalteter Gegenstand des barocken Kunstgewerbes oder in ornamentaler Schönheit des Jugendstils, die Biene hat uns Menschen viel zu erzählen — und umgekehrt. Deshalb erläutert die Ausstellung auch, weshalb Napoleon die Biene zum kaiserlichen Symbol erhob, und welche Rolle das Insekt in persönlichen Emblemen spielte. Natürlich dürfen weder Wilhelm Buschs „Kleine Honigdiebe“ noch Waldemar Bonsels‘ „Biene Maja“ fehlen. Abschließend mündet der Parkour der Ausstellung in ausgewählte Positionen der modernen und zeitgenössischen Kunst, darunter Arbeiten von Joseph Beuys, Rebecca Horn und Stephanie Lüning.

Die Ausstellung vereint mehr als 140 Exponate aus sieben Jahrhunderten: Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, Grafik, Karikaturen, Kunsthandwerk sowie Medaillen und illustrierte Bücher. Darunter finden sich Kostbarkeiten aus den führenden europäischen Museen wie auch Schätze aus Privatsammlungen, unter anderem aus dem Rijksmuseum in Amsterdam, den Staatlichen Museen zu Berlin, dem British Museum in London, dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, dem Musée du Louvre in Paris oder den Musei Reali in Turin.

Die Auffassung der Biene in der Antike wird in der Kunst der Frühen Neuzeit lebendig. Viele der damaligen Deutungen — wie Fleiß, Gemeinsinn, Friedfertigkeit, Keuschheit, Weisheit und Wehrhaftigkeit — sind bis heute wirksam. Honig galt als Speise der Götter: Die Ernährung Jupiters im Kindesalter mit Honig und Milch gehört zu den zentralen Mythen. Zudem zeichnete sich das goldene Zeitalter unter anderem dadurch aus, dass Honig von den Eichen tropfte. Auch wurde das Sozialleben der Bienen mit Menschen verglichen, und die Struktur des Bienenstaates auf das römische Kaiserreich übertragen.

Auch das Christentum brachte der Biene eine hohe Wertschätzung entgegen. Am geläufigsten dürfte heute noch die Prophezeiung des Landes sein, in dem Milch und Honig fließen, Morazzone griff sie in dem Gemälde „Die Honigmadonna“ auf. Ebenso bekannt ist Samsons Rätsel „Vom Fresser kam Speise, vom Starken kam Süßes“ (Richter 14,14).

Die Süße des Honigs galt außerdem als Gleichnis für rhetorisches Geschick. Ein besonders anschauliches Beispiel ist hierfür das Bienenwunder des heiligen Ambrosius, das Bergognone malte. Überdies mundete die Vision auf Patmos dem heiligen Johannes honigsüß. Aus Wachs wiederum wurden Kerzen und Votivgaben für die Kirchen geformt, da man aufgrund der vermeintlichen Keuschheit der Bienen dieses Material als besonders rein empfand.

![Philipp Galle nach Jan van der Straet, Das Einfangen von Bienenschwärmen (Detail), 1578, Kupferstich © Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek (Sign. 39.1 Geom. 2° [1–47])](/assets/components/phpthumbof/cache/Wolfenbuettel_Galle_Detail_2.6edaba8ef6689d39fb7eb303d79b4cd4.jpg)

30.000 bis 70.000 Arbeitsbienen (w) und 1.000 Drohnen (m) bilden mit ihrer Königin einen ausdauernden Staat. Es ist ein Superorganismus, er wird „Bien“ genannt. Und es ist ausdrücklich die Honigbiene (Apis mellifera), die in der Kunst die Hauptrolle spielt, auf ihre wilden Schwestern trifft man selten.

Darstellungen von imkernden Personen sind bis ins 17. Jahrhundert rar. Ein häufiges Motiv ist das Einfangen von Bienenschwärmen durch das Erzeugen von Lärm, was bereits die Antike praktizierte. Es lassen sich auch Details wie Schutzkleidung, Werkzeug, Schädlingsbekämpfung und Honiggewinnung studieren.

Während manche Tiere, wie das fromme Lamm oder der schlaue Fuchs, mit nur einem Charakterzug verbunden werden, sind die Sinnbilder der Biene zahlreich und zum Teil widersprüchlich. Sie gilt als fleißig, nützlich, reinlich, keusch, fromm, tugendhaft, weise, gehorsam und gemeinwohlorientiert, daneben als wehrhaft und aggressiv. Sie produziert süßen Honig, indes ihr Stich schmerzt. Sie lebt arbeitsteilig und gruppiert sich doch um eine Königin.

Die Sinnbilder der Biene sind zeit- und kontextabhängig und decken sich nicht immer mit aktuellen Vorstellungen, auch blicken wir heute kritisch auf die Vermenschlichung von Tieren. Trotzdem bereichern uns die Geschichten um die Biene. Das vierte Ausstellungskapitel fasst sechs Themenblöcke zusammen: Es geht um die Biene als Beispiel für Liebesschmerz, Tugendhaftigkeit, Jahreszeiten, Geschmackssinn, Staatsbienen und moralische Abgründe.

Das fünfte Kapitel behandelt Sinnbilder, die als Ausweis individueller Eigenschaften dienen. So vergleicht Filarete in seiner Selbstbildnismedaille — das älteste Objekt in der Ausstellung — die Biene mit der Kunst: Wie sie aus unterschiedlichsten Blüten unverwechselbaren Honig erzeugt, nehmen Künstlerinnen und Künstler vielfältigste Anregungen auf, um am Ende ein höchst eigenes Werk zu schaffen. Samsons Bienenschwarm im toten Löwen repräsentiert irdische Stärke, aber auch die Unsterblichkeit einer Seele. Der von seinem Volk umschwärmte Bienenkönig symbolisiert Herrschaftsansprüche, indes eine Regentin das Erfüllen ihrer gesellschaftlichen Pflichten mit dem Dienen der Bienen für das Gemeinwohl verglich. Mit Papst Urban VIII. wurde die Biene in der Kunstwelt zum verbreiteten Signet: Die drei Bienen seines Wappens zieren jedes von in Auftrag gegebene Werk.

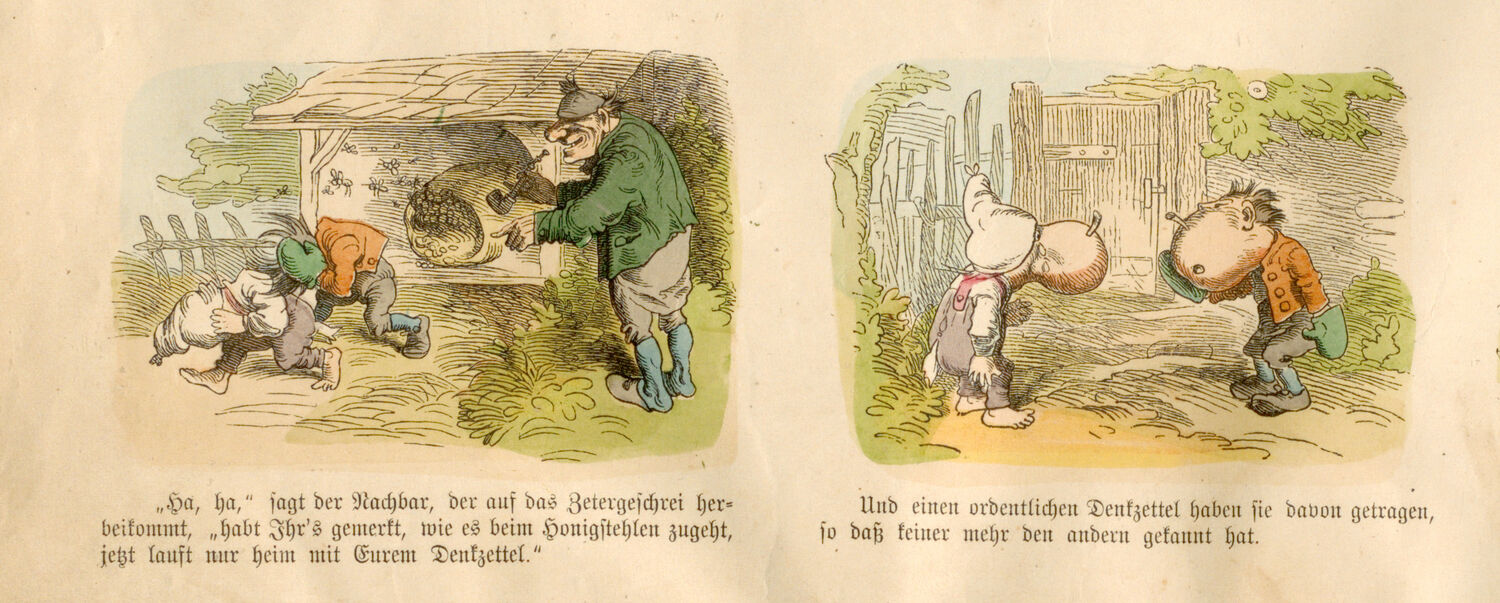

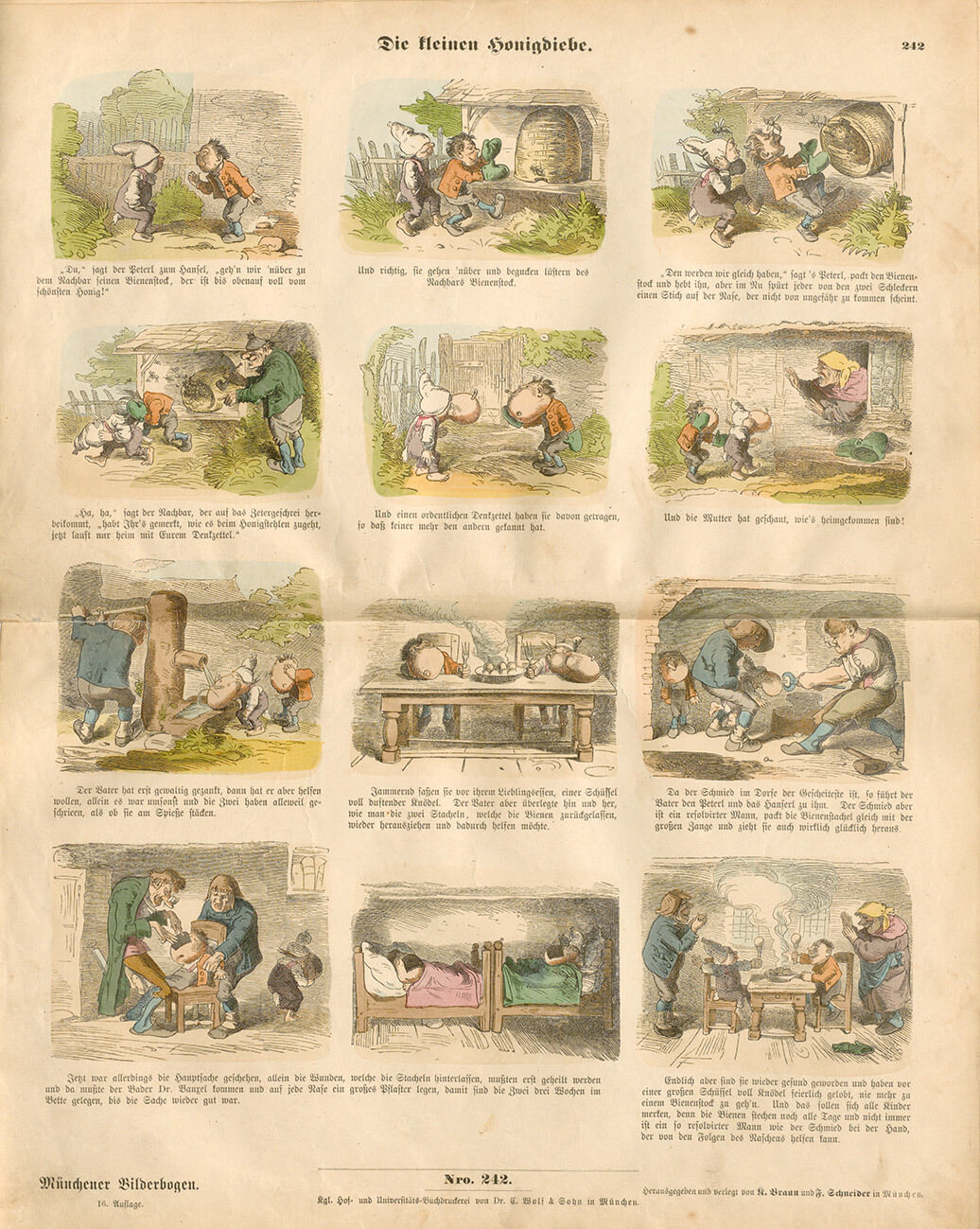

Hier gilt es, zwei illustrierte Bienenfabeln des legendären antiken Dichters Äsop zu entdecken. Er schildert zum einen, warum die Biene ihr Leben verliert, wenn sie einen Menschen sticht, und stellt sie zum anderen — als Gleichnis vom Langmut — einem Bären gegenüber. In Sebastian Brants „Narrenschiff“ begegnen sich Biene und Bär abermals, dieses Mal als Parabel von der rechtzeitigen Vorsorge. Eine weitere Konfrontation finden wir in La Fontaines Fabel von den Hornissen und Bienen, ein Beispiel für kluge Rechtsprechung. Und mit Wilhelm Buschs „Kleine Honigdiebe“ und Waldemar Bonsels‘ „Biene Maja“ treten wir schließlich in das „lange 19. Jahrhundert“ ein.

Epochengrenzen sind Konstrukte, doch vermitteln sie eine gewisse Übersichtlichkeit. Nach den bisherigen Kapiteln zur Frühen Neuzeit (15. bis 18. Jahrhundert) wird dem sogenannten „langen 19. Jahrhundert“ ein eigener Ausstellungssaal gewidmet. Das Bürgertum dieser Epoche griff einige Sinnbilder der Biene auf. Dazu zählen die Geschichte vom Honigdieb Amor und die Metapher vom Bienenfleiß. Die Vorstellung vom Bienenkorb als Ort der Idylle ist dagegen spezifisch für die Zeit, als Gegenpol zu Industrialisierung und Verstädterung. Der „Bienenfreund“ von Hans Thoma ist ein Wahrzeichen dieser Entwicklung, deren Wurzeln im goldenen Zeitalter der Antike liegen.

Napoleon erhob die Biene zu seinem persönlichen Kennzeichen, wohingegen England mit dem Bild des Bienenstocks die konstitutionelle Monarchie illustrierte. Darüber hinaus etablierte sich die Biene als geschätztes Schmuckelement, zum einen als ornamentales Emblem Napoleons, zum anderen als Motiv des Jugendstils.

Im 20. Jahrhundert spielt die Biene in der Kunst zunächst kaum eine Rolle. Das änderte sich im letzten Drittel, als Künstlerinnen und Künstler begannen, Wachs und Honig als Material zu entdecken und die sozialen Fähigkeiten der Bienen zu erkunden. Als Ausklang der Ausstellung stellen wir Ihnen einige exemplarische Positionen vor.

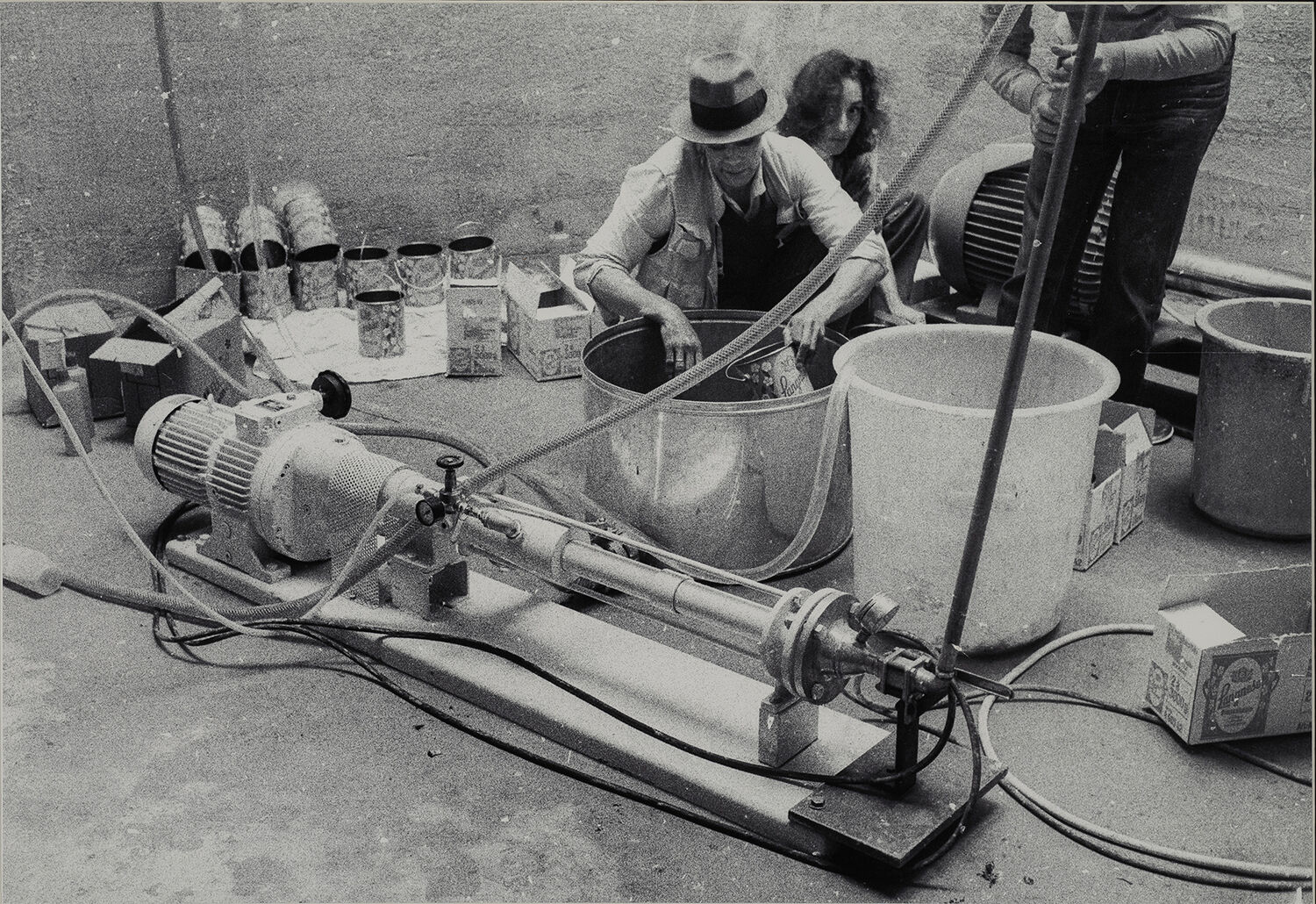

Joseph Beuys initiierte 1977 auf der documenta 6 mit der „Honigpumpe am Arbeitsplatz“ einen Diskussionsort. Honig war für ihn eine lebendige Substanz, die er analog zu einem lebensnahen Denken verstand. Stephanie Lüning lässt ihre Wachsgüsse durch Fließgewässer gestalten, und Lea Grebe erkundet Vorgänge im Inneren eines Bienenstocks. Aladin Borioli geht der Tradition der Bannkörbe nach, mit denen böse Geister ferngehalten wurden, und Rebecca Horns Rauminstallation wirft Fragen auf, auch nach unserer individuellen Verantwortung für die Bienen.

Erfahren Sie mehr zur Mythologie und Symbolik des Amor als Honigdieb und seiner Mutter Venus im Werk Cranachs d. Ä.

Im Rahmen der Ausstellung wird Rebecca Horns raumgreifende Installation mit allen Sinnen erlebbar.

Führungen, Vorträge, Lesungen und weitere Termine finden Sie im Kalender. Die Abteilung Bildung & Vermittlung bietet ein vielfältiges Angebot an Führungen, Workshops und anderen Formaten für Kita- und Schulgruppen, Familien, private Gruppen. Eine kurzweilige Tour in der kostenfreien MUWI-App stellt zehnt ausgewählte Highlights vor.

Damit wir die Biene auch als lebendiges Wesen beobachten können, laden zwei Kooperationspartner in ihre Parks ein: Die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen und Das Schloss Freudenberg.

MUSEUMSWERKSTATT FÜR KINDER

Sa 15 Mär, 26 Apr & 31 Mai, jeweils 10:15—13:00

LESUNG

Do 27 Mär, 19:00

Bühne frei für die Biene — oder Eine Bühne für die Biene

gelesen von Armin Nufer, Schauspieler und Sprecher, Wiesbaden

FILM

So 6 Apr, 17:30

More than Honey — Ein Film von Markus Imhoof, 2012

Im Filmtheater Caligari, Infos und Tickets

VORTRAG

Do 15 Mai, 19:00

Lass dich nicht erwischen Ketzer!

Das Rätsel von Pieter Bruegels d. Ä. Imker-Zeichnung

Mit Prof. Dr. Jürgen Müller, Institut für Kunst- und Musikwissenschaft, TU Dresden

LESUNG

Do 22 Mai, 19:00

Das Lied vom Honig. Eine Kulturgeschichte der Biene

vorgestellt von Ralph Dutli, Schriftsteller, Heidelberg

SOMMERFEST

Sa 14 Jun

SCHLOSS FREUDENBERG

Sa 26 Apr, 31 Mai & 14 Jun, jeweils 15:00—17:00

Honiggelb — Begegnungen mit den Bienen im Erfahrungsfeld Schloss und Park Freudenberg

Der Eintritt ist frei

1 Hans Thoma, Der Bienenfreund, 1863, Öl auf Leinwand, 62,5 × 50,5 cm © Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

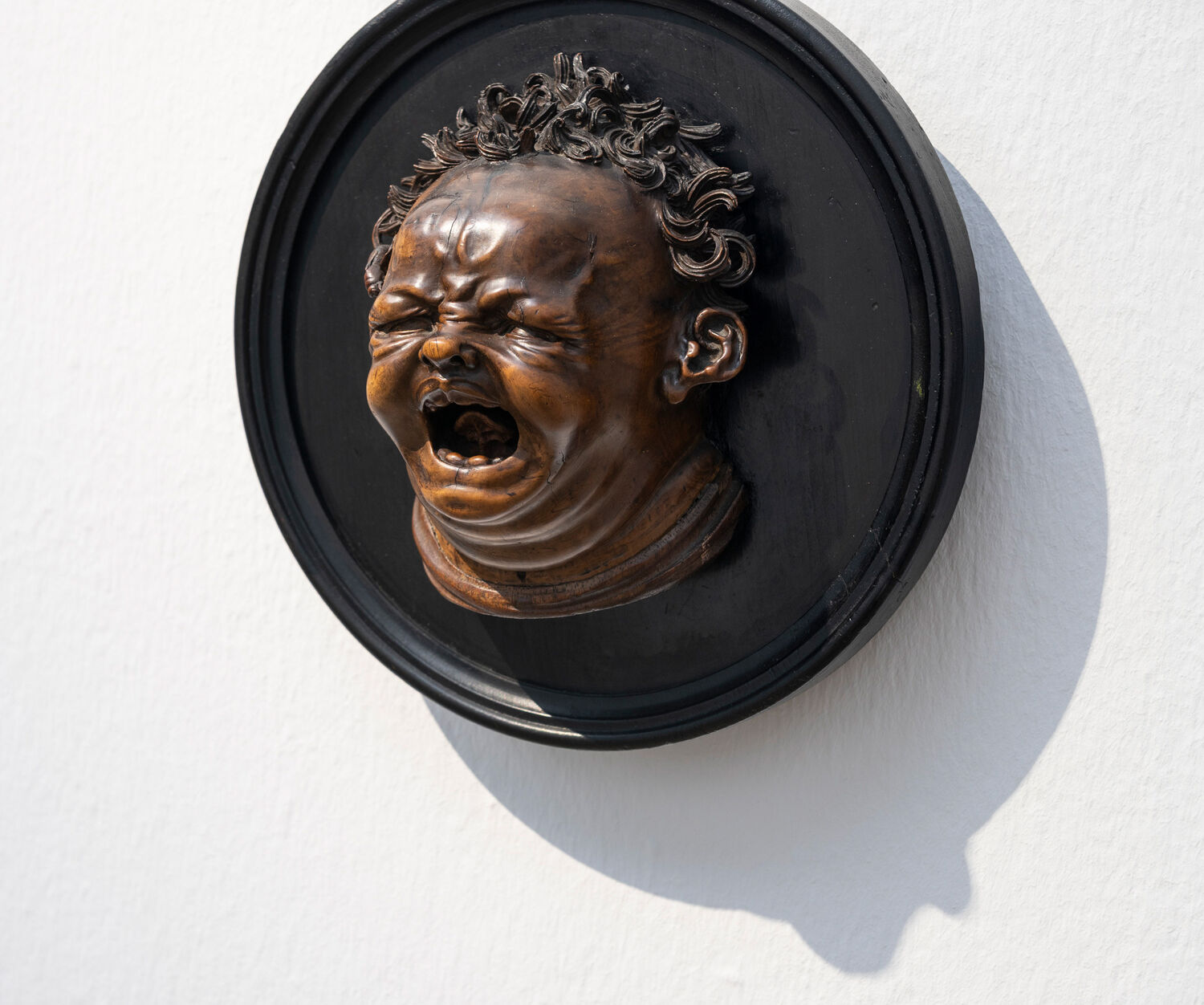

2 zugeschrieben Hendrik de Keyser, 1565—1621, Schreiendes Kind, gestochen von einer Biene, Rijksmuseum Amsterdam, Niederlande

3 Lucas Cranach d. Ä., Venus mit Amor als Honigdieb, 1527, Schwerin, Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Museum Wiesbaden / Bernd Fickert

4 Albrecht Dürer, (Kopie), Venus und Amor als Honigdieb, 1515–1525. British Museum, London. Foto: British Museum

Und noch mehr Bienen: Das Museum Wiesbaden ist das Hessische Landesmuseum für Kunst und Natur, und wir freuen uns, Ihnen parallel in den Naturhistorischen Sammlungen eine weitere Ausstellung zur Biene zeigen zu können: „Honiggelb — Die Biene in Natur und Kulturgeschichte“ (7 Mär 2025 — 8 Feb 2026).